人生有爱真无悔,学术伉俪若金汤—访化学学院汤卡罗教授(上)

汤卡罗教授青少年时期是一位非常勤奋努力、热爱学习、博闻强记的好学生,工作以后是一位尊师爱生、乐于助人、成果卓著的好老师。常言道:自助者,天助之;爱人者,人爱之;严于律已者,多宽以待人。让我们一起领略汤老师那曲折艰辛而又非常精彩的人生道路,一定会对我们的学习、工作、生活有所启发。

汤卡罗,Kaluo Tang,化学与分子工程学院教授,女,1939年8月生于上海。1957年考入北京大学化学系,1963年本科毕业后师从邢其毅院士读研究生。1966年研究生毕业,1968年被分配到重庆西南制药一厂工作,任技术员。1978年调回北京大学从事科研与教学工作。历任化学系(学院)讲师、副教授、教授等职,曾任国际杂原子化学会(ICHAC) 顾问委员会成员,兼任第26届北京大学校工会兼职副主席,教代会执委会副主任委员等职。2002年8月退休。汤卡罗热爱教育事业,她教书育人,尊敬师长,爱护学生,受到老师和学生的爱戴。

汤卡罗早年参加人工合成结晶牛胰岛素的工作,取得很好的成绩。调回北大后,主要从事金属有机化合物和原子簇合物的合成和结构研究,为纳米材料的合成开创了新的途径。汤卡罗主持或直接参与的科研项目有1项获国家自然科学一等奖,1项获国家自然科学二等奖,2项获教育部自然科学二等奖。在国内外学术刊物上发表学术论文80余篇,在国际、国内学术会议上作报告和海报交流共27次。曾在美国、日本、意大利、韩国、英国、瑞士、澳大利亚、波兰、俄罗斯、加拿大等10多个国家进行学术交流。

01 / 沪上传奇:少女心事爱学习

汤卡罗1939年8月生于上海,祖籍浙江宁波,父亲汤玉卿,母亲孙永卿。汤家与孙家都是当地的名门望族,民国时期也都是风光一时的民族企业家,思想开明,重视教育,所以汤卡罗的父母都受到了良好的现代教育。不过母亲读高中时由于健康原因休学了,父亲则毕业于位于南京的金陵大学,解放后为新中国建设做出了杰出的贡献。

1931年汤卡罗父母的结婚照

汤卡罗是家中第三个孩子。大概是受男女平等及其它西化思潮的影响,父亲给她取了一个以C开头的意大利男性名字Carlo,意思是“可爱的”,音译为卡罗。

1946年汤卡罗(左)五姐弟与母亲合影

汤卡罗自幼对学习、对知识是一种发自内心的喜爱,充满热情,乐在其中,是所有老师眼中的好学生,家长口中的好孩子,同学心中的好榜样。汤卡罗对待学习不是那种立志报国或出人头地的寒窗苦读,学习对她来说不是负担或任务,而是一种享受,也因此学习成为了汤卡罗老师贯穿一生的生活习惯。退休之后她还参加了电脑培训班,为了学习拼音输入法,花了二年时间把新华字典从头至尾背了两遍,补了解放前小学没有汉语拼音的课。现在80多岁的汤老师能熟练使用各种常用的电脑软件及手机APP。

“我小时候确实跟其他孩子有点不太一样,他(她)们都更喜欢玩、做游戏,而我则更喜欢学习。现在回想起来,以前的生活大部时候是很苦的,学习环境也很糟糕,但我只要能学习就会觉得很开心。1946年我刚上小学一年级,我们家就搬到了上海虹口。先在一个公立闸北小学上了两年,后来母亲发现这个学校的教育质量很差,三年级时就把我转学到家斜对面不远的守真堂小学上学。这是一个美国人创办的教会学校,学校管理非常严格,教学要求也很高,所有的课程都是70分及格。我们小学五年级就要学习10门文化课。不过我们那时课程分得比较细,比如英语就有口语、语法、习字三门,语文也有国语和古文文选两门,其它课程是算术、历史、地理、自然等,另外还有另交学费的钢琴课。我从6岁开始学钢琴,启蒙老师是上海音乐学院王家恩教授,我们搬家后嫌路远不去了,正好就在学校继续学了。我非常喜欢这个学校,8点钟上课,我不到6点就起来了,尤其冬天,早上6点天还是黑的。那时家里没有煤气,保姆也要起来生煤炉子给我做饭,经常埋怨我。我匆匆忙忙吃几口泡饭,自己歪七扭八地梳好辫子就去学校了。到学校大概6点半左右,看门的工友还没起床,我就敲门。我那时个子小,自己从路边捡一块砖,站在砖上踮起脚才能按到门铃。我记得那个工友叫做老王,揉揉眼睛就出来了,很不高兴地问我为什么这么早来。”

“特别是冬天,我坐在空无一人、灯光昏暗的教室里,外面又黑乎乎一片,后来想起来其实有点后怕。教室有三个门,黑板两旁和教室后面各有一个门。上海的冬天刮起风来,门被吹得哐哐地响,而且非常冷。不过我当时完全没有害怕的感觉,就是坐在那里复习功课,把所学的课本全部默写出来。这个学校类似贵族学校,学费很贵,但前三名有奖励,第一名学费全免,第二名免一半,第三名免三分之一。从四年级起,我的考试成绩一直是第一名,不过我另外一位同学有不知什么名目的加分,所以我是第二名。每学期结束,拿个大红包奖学金回家,给家里免一半的学费,我也很开心。”

守真堂1916年建成,2000年重新翻修。守真堂小学在其南侧和后面。(摄于2006年)

“在守真堂小学给我打下了很好的学习基础。学校课程多、要求严格,但不是死记硬背,老师会讲解原理和有趣的故事。比如我们数学用的是一本叫《刘编算术》的教材,里面的题目很难,也有很有趣,比如著名的‘鸡免同笼’、‘植树问题’等我们在四年级就学了。我能把这些复杂的算式道理搞明白,并给同学们讲解,这培养了我的独立思考和理解能力”。

“1949年4月中旬,我正上四年级时,由于战事吃紧,我们停课。不上学了,小孩子们都很高兴。那时候因为害怕停水,家家户户都用水缸储备了很多水,邻居的孩子都拿水枪打水玩,唯独我抱了个书包,愁眉苦脸地坐在一边。我母亲回忆说从来没见过为不能上学而发愁的小学生。”

1949年汤卡罗小学四年级

“上海在5月20日解放,再过了一个月我们就开课了。守真堂小学因为是教会办的学校,我们周六放假,周日上午到旁边的教堂去做礼拜,唱赞美诗,听圣经故事。解放后也没变。到第二年,报纸上就点名批评我们学校了。我妈觉得情况不对,就把我和妹妹转到了北站区的第二中心小学,我在那里上六年级,妹妹上四年级。相比而言,这边的课程就很容易了,基本上老师一出题,我就知道答案了,因为大部分内容我早就学过了。然后我就很顺利地考上了上海中学。那时上中的入学考试是相当难的,录取比例是25:1。上中在上海郊区,学生都要求住宿,妈妈就说‘正好你那么喜欢到学校去,干脆住校吧!’于是,刚满12岁,我就在离家30多里的上海中学住校了。”

“上海中学目前已有150多年的历史,可以说一直是全国最好的中学之一,其教育理念、课程设置、教学方法、师资力量都符合人才培养的要求。学校的创建者有很长远的发展眼光,校园占地面积相当大,我记得那时有400亩地,建在离上海市中心很远的郊区。住校学生周一到周六不允许随意出来,有特殊情况需要向班主任请假,并要教导处批准。我们早上6点起床,10分钟后要到操场锻炼,然后上早自习,吃早饭,上课。学生每人都必须参加两个课外兴趣小组,一个是文艺方面的,另一个文化课方面的。我们下午4:30下课,然后是学习方面的兴趣小组,我选的是化学;5:30是艺术方面兴趣组,我选的是钢琴。我从初二开始还给学生合唱团钢琴伴奏。我们合唱团参加上海市中学生文艺汇演还得了一等奖呢!”

1957年汤卡罗高中毕业 (摄于上中校园)

“学校很重视兴趣小组,给予相当高的经费支持,化学组每人每年25元。要知道那时的一年学费初中才12元,高中16元。我从初二开始上化学课,就特别喜欢化学,觉得化学特别有趣,还容易学。初二第一学期,我化学课所有的大小考试和平时测验都是100分,化学老师也特别喜欢我。于是,我就参加了化学小组,没想到它后来成了我毕生的事业。初中时,是老师提供实验资料,我们照着做就是了。从高中开始就要求自己设计一个实验,先写一个报告,写明实验目的,需要的仪器和试剂,实验内容、过程,以及如何进行等。由老师陪同,独立操作。在初中时我们制作了肥皂、牙膏等产品,到高中还做了合成橡胶、酚醛树脂等。这为我以后的学习,打了很好的基础。”

“我从初中开始上课时有记笔记的习惯。记得我初二时有一次历史小测验,考了68分,我非常伤心。有人向班主任报告了,说我哭了,因为觉得对不起爸爸妈妈。老师批评了我,说我学习目的不正确,要为国家建设而学习。后来我在历史课上非常用心,上课时记笔记,努力记住要点。历史老师并不知道,有一次上课时,他看我从开始一直在写东西,就要我站起来,问我在写什么?我说正在记笔记,你的话我已经全部记录下来了。他不信,然后我念给他听,老师听到后脸都红了。之后我做任何事情都喜欢记录,上课和开会都有记录,从小养成了‘好记性不如烂笔头’的习惯。后来我跟下一代的孩子们也这样讲,记笔记使人精力集中,尤其高水平的老师,讲课时有很多解读和即兴发挥,记笔记对学习会很有帮助。”

1993年10月重返母校(龙门楼前)

“1954年我初中毕业,获得免试直升高中的奖励。那时是以10%的比例选取的,每个班也只有5人。老师教育我们还要学做社会工作,我当了班级文娱委员,后来又在学生会当了干事。1955年,上海开始实行表彰‘三好学生’(身体好、学习好、工作好)。我是上海中学第一批‘三好学生’,连续三年,直至高中毕业。我之前的体育成绩一直不佳,100米要跑22秒。于是每天早起锻炼,练习跑步和跳高、跳远等,总算通过了‘劳卫制’的要求。到高中毕业时我所有科目的成绩都是优秀。”

1993年10月拜访恩师唐秀颖(左,上海中学数学特级教师)

“上海中学的教育理念是培养德智体美全面发展的学生。学校也鼓励我们以北大、清华为目标,每年会张榜公布录取北大、清华的‘光荣榜’。不过功夫在平时,不是那种高强度的题海训练。高考前两个月我们就放假了,回家自己复习。那时上海考到北大、清华的学生特别多,教育部开始限制这两所学校在上海的招生总数。尽管如此,我记得很清楚,那年北大共招收上海生源108人,整好一节车厢。北大派一位老师来上海组织,所有的学生没有家长陪同,学生半价票是9元9角,我们的火车晚上9:00开车,经过两天三夜60个小时,第四天早上9:00到达北京前门火车站。我们坐的是学生加班车,超级慢,每个小站都停。那时从上海到北京的普通旅客快车需要27小时,特快24小时。因为多数同学都是第一次出远门,开始时都很兴奋,到了第二、三天受不了,就横七竖八地躺在地板或行李架上。”

02/ 那时燕园:同学少年,峥嵘岁月

“前门火车站有北大的校车接我们,车开出来就到了天安门。在北大刚开始我们住12斋,现在老化学楼和电教楼中间位置的二层小楼,早已经拆掉了。我们的宿舍是一个大房间,中间用木板隔成三间,每间6个上下铺,住12个人。大概半年左右, 学生宿舍35斋盖好了,我们就搬了过去。”

汤卡罗从小就是一个非常自觉自律的人,做事情非常有条理、有计划,不像有的学生需要老师和家长的全程督促,这也使她到了大学仍然保持了良好的学习习惯和学习热情。“我从小喜欢读书,认为学习是一种享受。北大校园比较大,不同的课、做实验的地方往往相距很远,那时也没有自行车,我都是一路小跑,因为我喜欢抢到第一排正中间的位置。我们那时只有星期日休息,一般人可能想难得睡个懒觉,而我周日早上5:00就起床了,去图书馆抢位子。6点多门开了,我差不多第一个冲进去,找好位置放下书包,除了吃饭,一整天都在图书馆学习。平常如果没有学校安排的活动我几乎不出校门,我到大学五年级才第一次去了故宫。”

“一进大学我就当了北大学生文工团钢琴队的队长。因为原来在上海中学的老同学认识我,他们推荐的。1958年中央音乐学院开办了业余部,二年制专科,面向社会,主要是到各大学招生。北大学生会推荐并资助我去学钢琴,一个星期去上一次课,一个学期学费16元。教师是招翠馨老师一对一上课,课外要用5比1的时间练习。每学期要考试(钢琴由周广仁、朱工一教授主持考试),然后把成绩单发给北大学生会,不合格就退学。我努力学习钢琴,得到老师好评,顺利地拿到了毕业证书。当然我在北大的化学课也没有耽误,按现在的说法我算是获得了双学位。这期间我加倍努力,总觉得时间不够用。”

1960年在北大钢琴房练琴

“1960年之后又是三年困难时期,那时食堂伙食真是非常差,真是饿着肚子念书。主食是发霉的陈玉米面和白薯面做的小窝头,每顿只有两个。菜就两样:白菜帮子或茄子。现在燕南美食的地方,以前有个菜窖。我们不上课时,就去帮忙倒白菜,每天工作一个小时。给白菜通风透气,防止腐烂,把白菜从一个墙根搬到另一个墙根,顺便把最外面的菜帮子掰下来送到食堂做菜。那时菜帮子也是很珍贵的,我们一人只有一小勺。我对那段时间的茄子印象非常深刻,到现在我也不吃茄子。白水煮茄子,加一点盐,我吃到嘴里就觉得一阵阵反胃,所以有茄子的时候我就只要窝头。食堂打饭的师傅觉得奇怪,他就问我怎么回事,我说吃了会吐。那位师傅很好心,让我把一周的菜票交给他,他给我打一碗辣酱。我就这样一碗辣酱当菜吃一周,同学们还羡慕得不得了。那时很多人浮肿,腿上一摁一个坑。很多同学饿得没力气,就躺在宿舍里‘劳逸结合’。然而我还是努力学习,图书馆不开门,我就在钢琴室学习。自学英语,一个词一个词地查字典,硬是把一本费塞尔编著的英文原版的《有机化学》啃下来了。”

那几年汤卡罗家里也非常困难,父亲被打成右派,工资减了一大半,母亲没工作,弟弟妹妹也在上学,食宿、交通及学杂费成了大问题。母亲为了维持一家的生计,把解放后幸存的家底,比如自己的狐皮大衣、貂皮围脖,父亲的西装,家里的钢琴、收音机、照相机、望远镜、派克金笔等都变卖一空。但还是不够,以至1960年暑假汤卡罗回家后,母亲含泪劝她退学。幸亏有一位亲戚(母亲的内侄孙年增)仗义资助。他说“卡罗这样从小喜欢读书、又读得好的孩子不让上学,天理不容呀!以后她的生活费由我负担。” 此后他每两个月资助25元,汤卡罗才得以继续上学。1963年毕业,从小爱学习的她想考研究生,妈妈说“你小学、中学、大学,上了18年,不要再上了。上研究生收入也少,家里又有负担,生活会很苦的。”但是不怕吃苦的汤卡罗,坚持要考。上了研究生后,还从每月42元的微薄助学金中分出16元寄给在复旦读大学的弟弟汤毅坚交伙食费,全家才得以渡过难关。

“我们那年考研究生特别难。1962年招生制度改革,研究生由过去的‘保送’改为自由报名、严格考试、择优录取,招生原则是‘宁缺毋滥’,名额特别少。规定只有教授才有招生资格,而且每个教授一年只能招收1至3名研究生,每位教授指导的在读研究生总数不得超过5名。北大化学系虽然是全国知名教授最多的,1963年也只录取了8名研究生,整个北大理科也不过20多人。这些教授招收研究生不但看考试成绩,还要通过亲自指导他们做本科毕业论文进行全面考察,才决定是否录取。这样一来,外校的学生基本没有机会。不过事有凑巧,那一年北大化学系破例录取了复旦大学化学系的应届毕业生金祥林。这是因为在物理化学考试中,有一道题漏写了解题的条件,使该题变得无解。金祥林不但指出了该题无解,而且自己修改考题,加上条件,把题目做出来了,这让唐有祺教授大为赞赏。金祥林原本报的是中科院化学所,因为唐教授也在那边任职,而那边的招生名额已经满了,就把他招到了北大化学系。”

“研究生我是跟着邢其毅先生读的,本科毕业论文就是邢先生指导的。那时候基本每天晚上都做实验到深夜,整个老化学楼只剩下我一个人。等我离开的时候,楼道的灯都关了,大门也锁了,我摸黑一路开灯,从三楼走下来敲传达室的门。我还记得那位工友外号叫‘荷兰鬼’,因为以前有一部著名的恐怖电影叫《飞翔的荷兰人》,他的眼睛跟剧中人物有点像。因为我经常叫他开门,影响他休息,‘荷兰鬼’很不高兴,骂我的语气跟我小学时给我开门的工友很像,不过不同的是,小时候我请求放我进去,现在是请求放我出去。哈哈!”

“我们读研究生时除了英语和政治,不上其他课。专业学习通过写专题报告的方式,给你一个课题,让你查阅资料,你自己总结发挥。我记得高等有机化学‘考试’,我交了100页稿纸,写了一个暑假。当时规定研究生考试只要有一门课不及格,不准补考,退学另行分配工作。当时我们化学系硬是有2位研究生被退了,所以我压力特别大。”

北大化学系的邢其毅先生德高望重,对待教学与科研工作都非常严谨。从1964年3月开始,北大化学系派陆德培、李崇熙、施溥涛、季爱雪和叶蕴华到中科院上海有机所进行牛胰岛素人工合成的科研攻关,邢先生是北大攻关组的负责人。当年暑假施溥涛老师因为教学工作需要返回北大,邢先生就把正在读研究生的汤卡罗派过去加入这一课题的研究。

胰岛素组在北大10斋做实验(左起汤卡罗、邢先生、李崇熙,坐着的是季爱雪、叶蕴华)

“合成牛胰岛素是中国科技史上的一件大事,也是有世界影响力的科研成果。这个项目是‘大跃进’时候提出的,后来因为群众运动搞科研‘大兵团作战’而徒劳无功。李崇熙老师和陆德培老师在这方面做了很多工作,对项目的最终完成功不可没。群众运动之后,李老师和季老师留下来收拾残局。一瓶瓶的原料和中间产物,颜色都差不多,为了保密,很多标签还是别人看不懂的编号。几位老师对药品及遗留下来的资料进行了尽可能的梳理,并继续进行一些与胰岛素相关的多肽合成方面的研究。”

“人工合成蛋白质是一项非常有意义的课题,而作为最简单的蛋白质,国外一直有人在从事胰岛素合成方面的研究。到1963年底,美国的卡佐亚尼斯(P.G.Katsoyannis)在美国化学会会刊发表了一篇简报,声称得到了微弱活性的人工羊胰岛素。国内得知这个消息时的情景我记得非常清楚:李崇熙非常激动,拿着那个杂志就跳到了我们的实验台上。他在实验台上向我们发表演说:如果我们不抓紧,等于前功尽弃,这么多年来的人力和物力都是白费。我们必须赶超他的微弱活性,全合成为纯胰岛素结晶!大家受到他的感染,也都非常激动。”

“这个项目因为受到国家科委主任聂荣臻的支持而重新启动,并确定了由中科院上海生化所、有机所与北大化学系合作攻关的方案。上海那边不愿意来北京,邢其毅先生表示我们可以派人过去。上海那边又说没有你们的肥皂票和肉票,你们来了,生活会有很多困难。大家又表示肥皂我们可以背过去,肉我们可以不吃,态度非常坚决。到上海有机所后,双方合作比较愉快,项目进展总体也很顺利。施溥涛因工作原因回来后,上海有机所的汪猷先生说人手不能减少,邢先生就把我派过去了。”

“那时之前,我已准备开始撰写我的研究生论文了,是另外一个课题。资料已经查好,药品也开始准备。邢先生对我说应该服从大局需求,我当然没有什么可以说的。邢先生又对我说,在上海我要有独立的工作与创新之处作为我研究生毕业论文,然后为我制定了一条与大家不同的合成方案。”

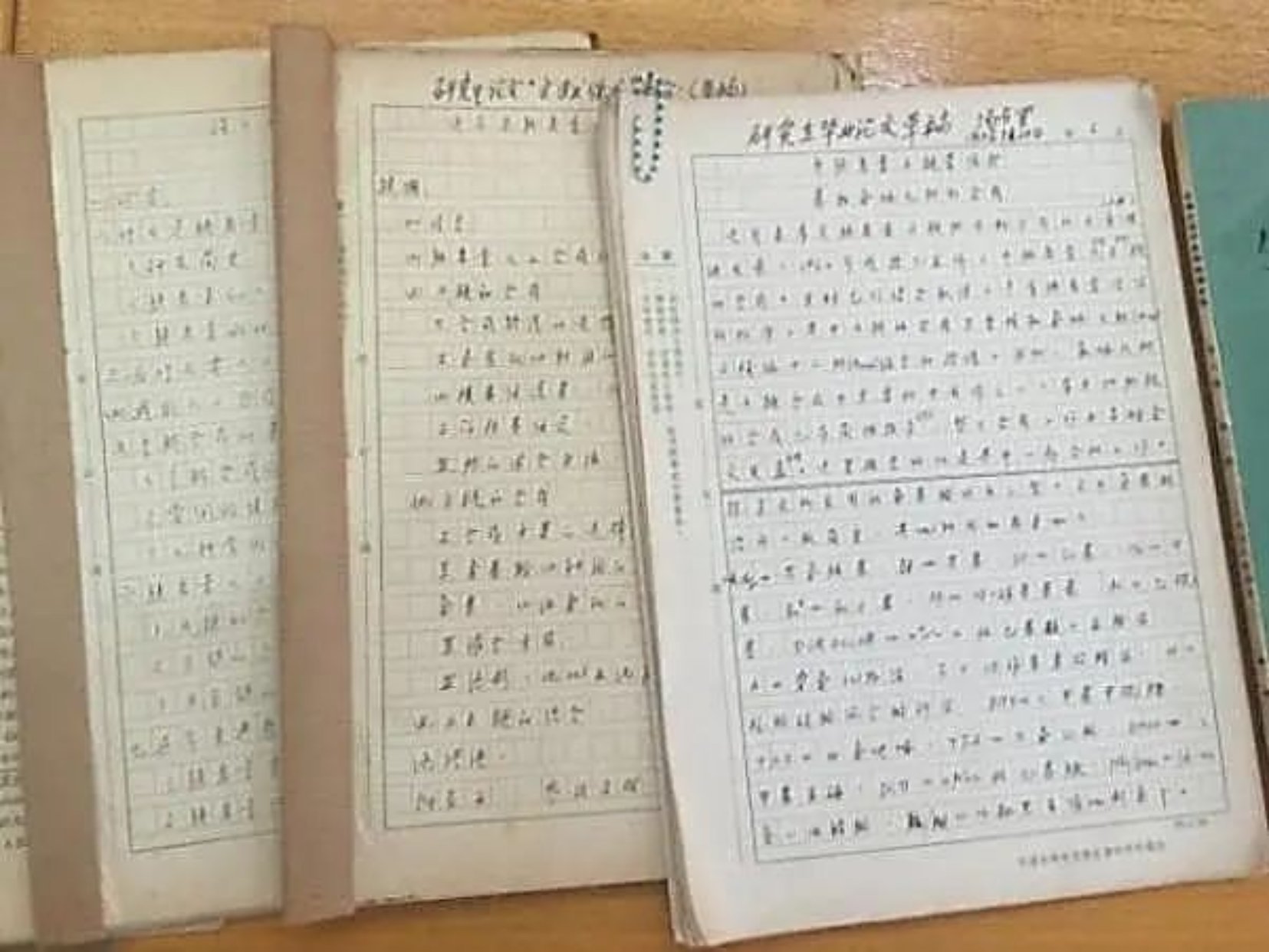

汤卡罗的工作是独立完成胰岛素A链氨端九肽的合成,用叠氮法,而北大科研组原来用的是碳二亚胺法。结果两个方法合成的化合物性质完全相同。汤卡罗验证了其他人的工作及邢先生提出的新方案的可行性,而且得到了更高的得率(碳二亚胺法得率42%,叠氮法得率为60%)。中国科研人员世界首次全人工合成结晶牛胰岛素是生物化学领域一个里程碑式的事件,其过程的曲折艰辛,相关科技工作者的智慧与辛苦无疑值得大书特书。不过鉴于此事亲历者的回忆文章和文献资料已相当完备,在此就不再赘述。汤卡罗依据参与这一工作的科研成果撰写了高水平的研究生毕业论文。由于科研及撰写文献综述的需要,还要查阅大量的英文及德文文献,对中学及大学都是以俄文为第一外语的她来说,自然需要付出更多的努力。汤卡罗当年的毕业论文、撰写的文献综述、工作报告,以及上海科教电影制片厂后来拍摄的采访视频,现在都在北大化学学院作为珍贵资料保存。

汤卡罗研究生毕业论文草稿、文献综述等手稿

“人工合成牛胰岛素的成果于1982年获得国家自然科学奖一等奖,并发放1万元奖金,由3个单位的四个科研小组分,北大分到2500元。学校、系里、教研室都会留一部分,我记得最后分给了我200元。我拿到这笔钱后,逛画展时看到一幅有两头小牛的风景油画觉得很喜欢,就花30元买了下来,一直挂在卧室里。”

胰岛素合成获得国家自然科学一等奖后所购买的纪念油画

汤卡罗1966暑假研究生毕业,然而不幸的是,当年5月份 “文化大革命”爆发了,正常的教学、科研、招生及毕业生分配工作都停止了。1967年5月1日,在动荡的社会环境中患难与共的汤卡罗与金祥林举办了简单而温馨的婚礼,这对珠联璧合的新人从此相互扶持、相互依靠、伉俪情深,共同经历了半个多世纪的风风雨雨,在北京大学留下了一段“固若金汤”的佳话。

1967年在颐和园拍的结婚照

“我们在北大进行了两年文革,然后1968年重新分配,研究生全部扫地出门,学校一个不留,说我们是‘修正主义苗子’。不过科学院的研究生倒是受到优待,可以留北京工作。我被分到重庆的西南制药一厂。金祥林是做结构化学的,文革前唐有祺先生设想的方案是让金老师留校,在国家重点实验室工作。1968年重新分配时,学校一度把金祥林给忘了,后来给他补了一个方案,把他分到成都的抗菌素研究所。这样我们俩人同在四川还分两地。研究所的条件可能会比工厂要好一点,但他们不要俩人。金老师就说,‘两个人还是在一起好,我作牺牲,跟汤卡罗去工厂’。就这样,我们俩最后都被分到了重庆的西南制药一厂。那时候邢先生、唐先生他们都被关在牛棚里,我们动身前都未能向他们告别。”

03/ 火炉历练:金子到哪里都会发光

“我们1968年8月16日到达重庆。那时从北京到重庆火车要50多个小时,我们坐硬座两天两夜,下车时我的脚都坐肿了。我们的工厂位于重庆大学下面的山坡上,山坡的下面即嘉陵江。当看到所谓‘西南制药一厂’只是十几间破房子和破棚子的时候,想到自己以后就要这里工作和生活,我心都凉了。报到时厂里的书记还不愿意要我们,说是没地方住。我们对他说,不是我们要来的,你可以把我们退回去。于是他给上级医药公司打电话,结果上级让他必须接收,因为这是国家任务。我们先是住在只用大半截墙隔成房间的招待所里,上面是通的,隔壁房间有动静都听得到,夜里巨大的四川耗子(注:那时重庆还不是直辖市,归四川省管辖,所以耗子还是四川‘户口’)就在墙上肆无忌惮地跑来跑去,真不知是哪位建筑师的‘天才’设计。半年后我们才住进一间十几平米没有厨房和厕所的格子间里。”

文革时期重庆地区武斗非常严重,对立派别甚至使用军用制式武器火拼。每日枪炮声不断,再加上艰苦的生活条件和简陋的工作环境,汤卡罗与金祥林的心情可想而知。那时的“西南制药一厂”其实更像一个手工作坊,日常工作更多的是高强度的体力劳动。在这种情况下,他们二位不但工作上任劳任怨,而且充分发挥自身的专业素养与创造力,取得了一项了不起的技术革新成果:“痢特灵技术革新一条龙”。

“‘痢特灵’是一种治疗痢疾、肠胃炎等病症的小分子药,学名叫5-硝基呋喃唑酮,化学式为C8H7N3O5,是西南制药一厂的主要产品之一。原来的生产工艺要使用光气做中间产物。光气是一种剧毒的气体,第二次世界大战时曾用作化学武器,造成大量伤亡。厂里为了‘改造’知识分子,特地将金老师安排到制备光气的车间干活,之前已经有很多工人中毒病倒了。制备光气要使用一氧化碳和氯气,当时正好没有一氧化碳了,因此工人们在闲聊,按四川话讲叫‘摆龙门阵’。金老师进来,有工人就对他说:‘你不是北大来的研究生吗?你能不能帮我们想想办法,把生产路线改一改,不用光气行不行?’”

“金老师是学结构化学的,有机合成并不是他的专业,但他有机化学的知识也很扎实,就整天琢磨这个问题怎么解决。有一天半夜我已经睡着了,金老师把我推醒,说他想到一个可能的合成路线,可以避开光气,问我可不可行。我是搞有机合成的,觉得他的方案理论上没问题,就说天亮了到工厂图书室去查一下资料。”

“西南制药一厂虽然不起眼,但图书室的资料非常齐全。这得感谢厂里原来的一位老工程师叫郑寿,他是解放前中央研究院一位著名的研究员。刚解放时,比较重视知识分子,他经军管会同意,到香港把需要的化学文摘(CA)、美国化学会志(JACS)等外文资料,从1907年开始都买齐带回来了。文革开始后说他当年去香港是从事特务活动的,被打倒,每天扫厕所。他见人不说话,我们也不敢和他交流。”

“我查阅资料发现国际上有人做过类似反应,金老师提出的方案虽然有所不同,但应该也是可行的,于是我们就着手做实验。那时车间里没有实验室,我们就把必要的设备放在一个乒乓球台上。实验需要电动搅拌器,也没有,我们就用马达和自行车飞轮改装了一个简易的。这个实验需要4步反应,每一步的中间产物都要正确无误,但厂里没有分析仪器和分析手段,我们只能凭经验和观察。我们心情非常激动,顾不上休息,连续工作了36个小时,直到最后黄色的痢特灵产生。那时我们简直要跳起来,比当年成功合成胰岛素还高兴。”

“新工艺正式投产要到1969年底或1970年初了,用的是全新的生产路线。从小型试验、扩大中试直至正式投产,金祥林夜以继日连续高强度工作六个多月,以至于患肺炎、发高烧。不久金祥林当上了痢特灵车间的主管技术员,他继续搞革新,修改多处生产工艺,生产成本不断降低。之后他又研究中间体的处理、废气的回收等等,又涉及好多步反应,又花了好多年。他一步一步做了大量的工作,使痢特灵的售价从每片6角降低到2分钱。所以这个项目叫‘痢特灵技术革新一条龙’,1979年获四川省发明二等奖,得了两千元奖金。奖金全厂都发了,而我们因工作调动一分钱都没得。金老师也没争,觉得为国家做了贡献就够了。”

“金老师是特别厚道、乐于助人的人。按规定,主管技术员是不需要参加三班倒的,但他经常刚下日班,准备吃晚饭时,组长就来说某某有病上不了夜班,他二话没说就去顶夜班了。重庆是有名的‘火炉’,每年夏天至少有一两个月时间最高温度在39℃以上,金祥林还要在五六十度的反应锅旁操作,他几乎年年都要中暑、发高烧。”

“这个新工艺很快在全国推广,无偿使用。全国各个准备生产痢特灵的制药厂都来学习,金老师耐心讲解,手把手操作。别的厂学得都还比较顺利,但江苏省盐城制药厂三次来人都没有学会。金老师就说:‘我去盐城教你们。’他一个人去的盐城,回来跟我讲经过,有些事情特别逗。他说,盐城那个厂非常简陋,工人们技术也差,很多事情都不会做。比如大型离心机里面要衬个尼龙布口袋,那个离心机口袋他们就不会做。金老师会踩缝纫机,连离心机用的口袋都帮他们做了。盐城制药厂后来也成功生产起痢特灵了,那里的人几乎都知道金老师,说是四川重庆来了一个技术员啥都会干。金老师就是这么一个人,特别的无私,争着干活,却从没想要什么报酬,从中获取什么利益。金老师这个人一直都是踏踏实实做事,不为名不为利,我们回到北大后也是这样。譬如,他在X射线衍射仪组工作,刚开始是十个人,三四个人一班,三班倒。到后来,人越来越少,有的人调到别的组去了,还有两个人去世了,最后只剩他一个人管这台仪器。组里有对外服务,人家拿样品来测试,北大要收测试费。测一个晶体结构1000元,一部分上交学校,一部分交系里和教研室,剩下的组里提成,十个人时分成十份,后来就金老师一个人做了,还是在组里分。他就是这么一个人,宽以待人,从不跟人计较。”

痢特灵在20世纪末几乎是老幼皆知的“神药”。那时国家经济不发达,人民生活穷困,许多人营养不良,饭菜一点都不敢浪费,发馊发臭的往往也要吃掉。而且绝大多数家庭又没有冰箱,食物很容易变质,卫生条件和卫生意识也差,普遍讲究“不干不净,吃了没病”,所以急性肠胃炎导致的“跑肚拉稀”是常有的事。身体差的,不及时就医,往往要持续数天,从而造成严重脱水,甚至危及生命。如果服用几片痢特灵,基本就是药到病除。金祥林老师虽不是痢特灵的发明者,但他改进的生产工艺,保证了药厂的安全生产,创造了可观的经济效益。而且将痢特灵价格由6角降到2分钱一片,让人人都吃得起,更是为提高全国人民健康水平做出了无法估量的贡献。(那时6角钱价值好几斤大米,吃不饱饭的普通群众真舍不得买。)

“这种药物的分子非常稳定,可以存放几十年都不变质。我离开时重庆带过来的痢特灵现在还可以吃,有时候拉肚子,只要吃1-2片就足够了。”

汤卡罗进厂时分配在度米芬车间劳动,接受再教育。度米芬是一种消毒用的季铵盐。汤卡罗在成品工段,每天要和工人一起把几十斤重的原料抬到操作台上投料,要用木榔头把结块的成品敲碎,成品放在真空干燥器里,要用扳手把24个卡钳上紧......劳动强度对她来说是相当大的,以至于1969年3月她才怀孕3个月就流产了。金祥林心疼她,背了背篓走了20多里山路,到农村买回了一只老母鸡和一些鸡蛋,给她补补身体。汤卡罗休息了两个星期后,还是要在车间里接着干活,所以金祥林就想办法抽空去帮帮她,减轻一点劳累。后来厂里接到研究战备止血药的任务,1970年1月把汤卡罗调到制药厂的研究室工作,任止血药组组长。组里一共12个人:除汤卡罗之外,有3个文革期间毕业的大学生和1个中专生,2个老工人,3个复员军人,2个知青。日常工作除了做化学合成研究外,还要上山采药,到农村买狗做实验.....主要用化学合成药物和中草药筛选有止血功能的药物。几年时间里,汤卡罗带领同事合成了几十种化合物和中草药提取物,并自己做动物实验,发现几个像鞣花酸等有止血功能的药物。这期间,汤卡罗还曾被调到二车间搞左旋咪唑的拆分和提纯研究,获得成功并投入生产。此外,汤卡罗研究小组还为药用聚乙二醇6000的提纯做了大量工作,并获得成功,为西南制药三厂生产提供了有利的生产条件。汤卡罗于1970年3月再次怀孕,在年底生下了女儿金晶。由于药厂的生活和工作条件使得汤卡罗没法自己带婴儿,金晶就留在上海外婆家,直至三岁多到了重庆,一家三口才得以团圆。

西南制药一厂虽然厂房破败,但重视图书资料的传统却一直保留了下来。除了旧有的专业杂志,厂里还每年拨款3000元订阅购买国内外的最新期刊,这事也由汤老师负责,这也为汤老师的一些研究工作,以及后来辅导厂里的大学生及知识青年学习提供了便利。

文革期间“抓革命,促生产”,工厂生产也不断受到政治运动的干扰,时常停工。另外由于文革开始后全国学校都停课了,之后大学在校生直接分配,中学里的知识青年“上山下乡”,厂里又陆续分配来大约60多位没读完大学的大学生,以及一些初中高中阶段的青年工人。虽然那时盛行“读书无用论”,大家也不知道文革还要持续多久,但汤老师还是对这些青年荒废时间感到忧心,于是就给组里的年轻人补习功课,主要是化学和英语,后来扩展到全厂。在汤老师的悉心教育和督促之下,这些年轻人勤奋学习,文革结束后有好几个大学生考上了研究生。

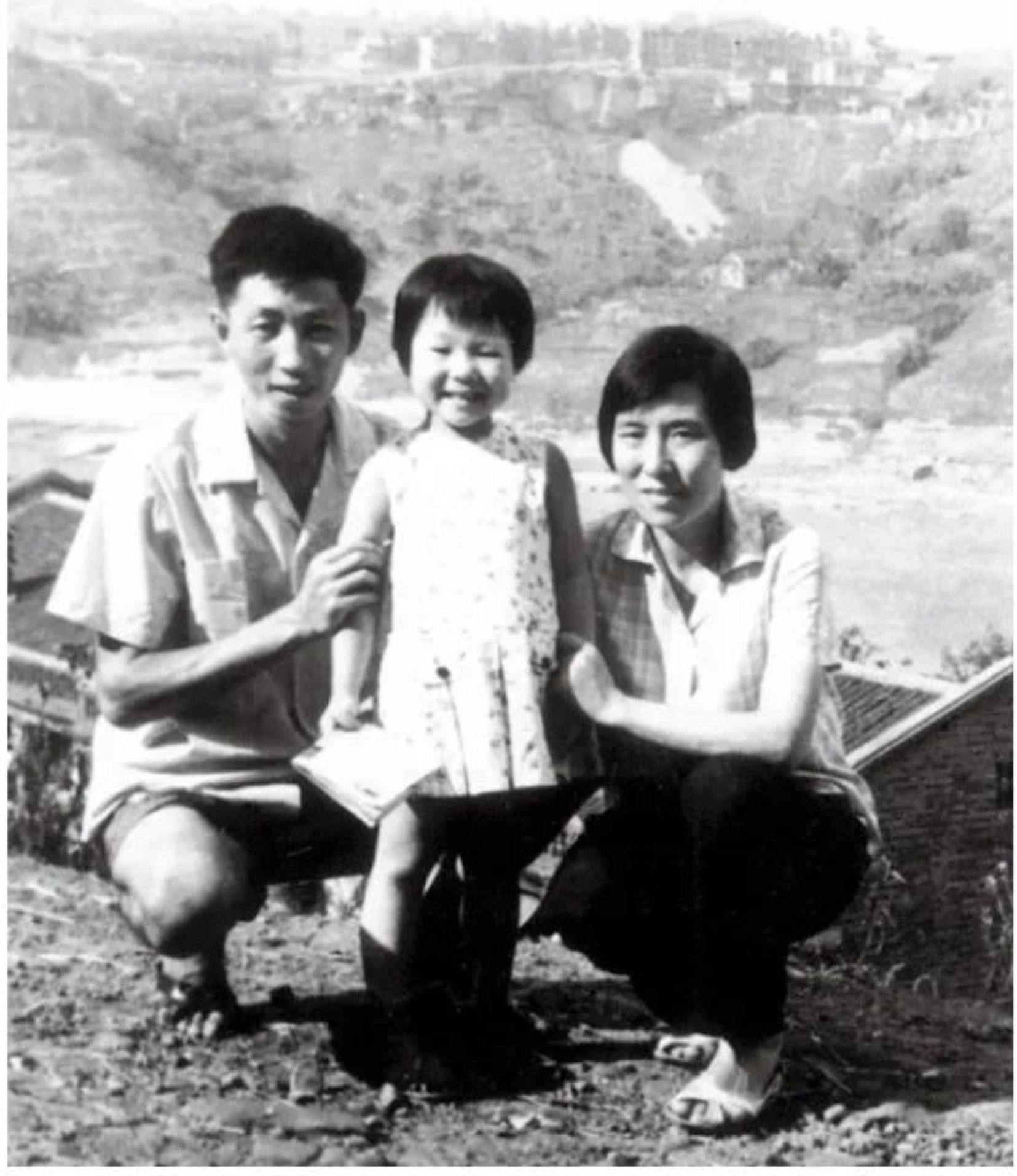

1975年一家三口在重庆

文革结束后,经过中央“拨乱反正”,大学恢复招生,向科学进军的口号重新被提出,科学的春天来到了!这使文革时期遭到“流放”的知识分子看到了在更合适的岗位上为国家建设出力的希望。

“1978年3月召开了全国科学大会,梁栋材先生被作为落实知识分子政策的典型,从湛江调回北京。我们受到鼓舞,就给北大化学系唐有祺先生、邢其毅先生写信,希望调回北大。唐先生、邢先生也乐意让我们回来,还征得了北大有关领导的同意。然而工厂却不愿意放我们走。我们只好给国务院主管科教的方毅副总理写了一封信。信封上很简单,就是‘国务院 方毅副总理收’。方毅副总理很快就对此信作了批复,并派人来厂里核实,他要求四川省委尽快对此做处理。当时四川省委副书记冀朝铸写了八个字的批示:‘人才难得,应予调整’。他还指示重庆市委和化工局的领导要限时解决我们的问题。”

“没想到重庆市化工局没有和北京方面联系,就给我们发了调令。离开重庆要到8个部门盖章,其间还有很多波折,差点儿没走成。尤其进京户口,是唐有祺先生亲自出马,和北大党委书记周林一起到北京市委帮我们办的。在他们的帮助下,北京市委给我们一家三口特批了三个进京户口。在唐先生百岁诞辰时,我们俩再次向唐先生道谢,真是师恩难忘啊!”

2020年唐有祺院士百岁寿辰时,汤卡罗夫妇向唐先生道谢“师恩难忘!”

记者 | 郭九苓、高珍、刘宇

录音整理、文字编辑 | 郭九苓

排版 | 祝晨旭

审核 | 汤卡罗、高珍