轻舟已过万重山——访化学学院徐振亚老师

徐振亚老师生于1925年,是中国近现代百年历史的见证人。徐老师虽年近期颐,但耳聪目明,精神矍铄,思路清晰,中气十足。徐老师为我们讲述了她在战争年代的生活、学习经历,及建国后直到改革开放的工作历程,其中多有感人的事迹、不惧困难的勇气和处事的智慧,值得大家学习与借鉴。

徐振亚,ZhenYa Xu,化学与分子工程学院教授

徐振亚,女,1925年出生于江苏常熟谢桥镇。1937年毕业于常熟学前小学,1944年毕业于常熟中学,1949年5月毕业于上海圣约翰大学化学系,获理学学士学位。1947年5月加入圣约翰大学地下党。上海解放后,曾在华东人民革命大学、中共华东局学校及复旦大学工作。1955年调到北京大学化学系任教,1960年任化学系副主任主管教学工作,1987年离休。

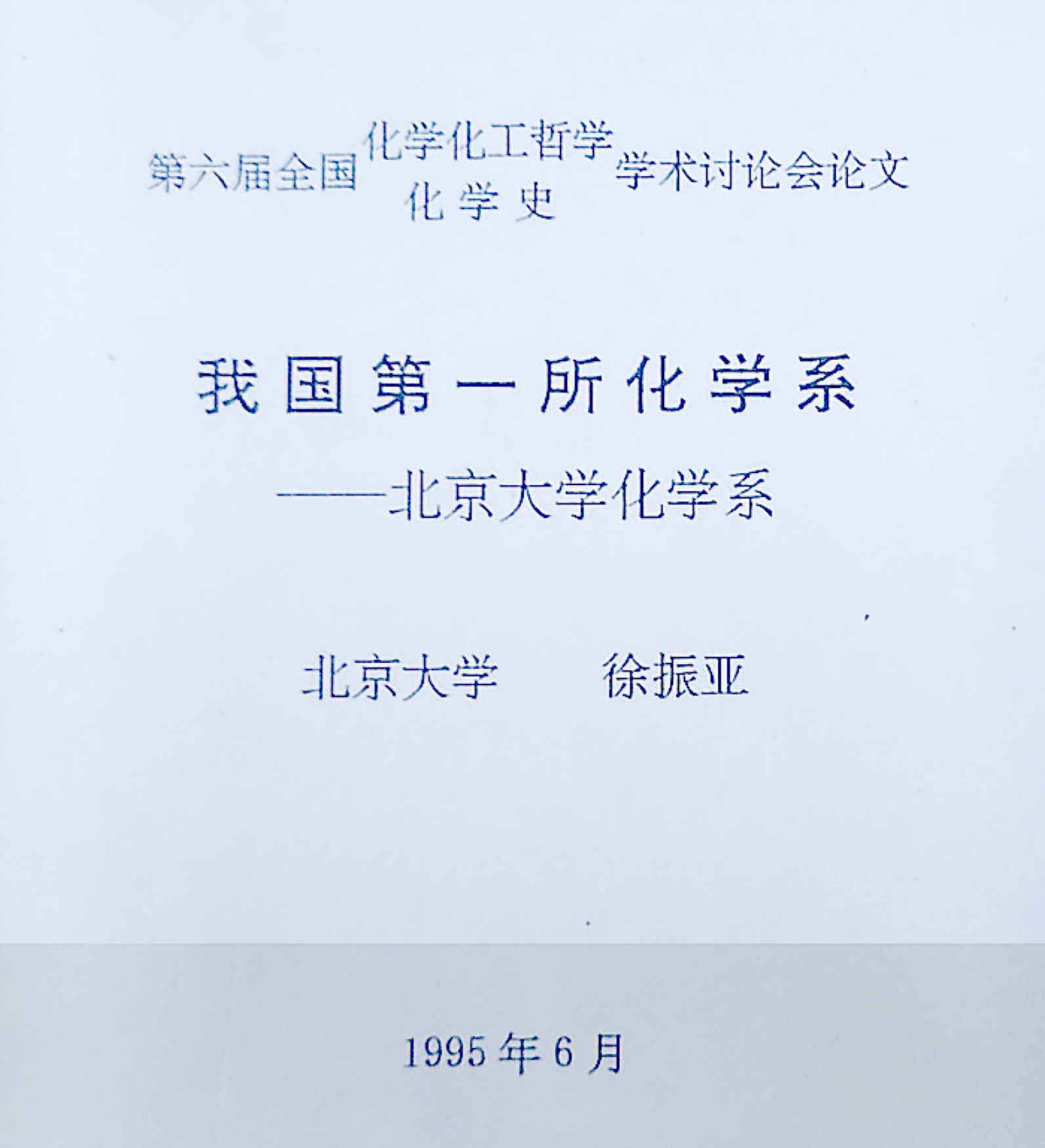

曾从事中国近现代化学教育史、化学史、科技史的研究。合著《中国教育史话》(1993年江西教育出版社出版),获1993年度华东地区优秀图书二等奖。编著《中国近代科学先驱徐寿父子研究》(副主编,1998年清华大学出版社出版)。合著《海国撷珠的徐寿父子》(2000年科学出版社出版)。发表论文二十多篇,其中《谭嗣同科学思想浅析》一文,获“卓达杯”1998年纪念戊戌变法100周年五大系列有奖征文优秀奖。

01 /在战乱年代里一心向学

徐振亚1925年出生于江苏常熟,家中有七个兄弟姐妹,徐老师行三,上面有两个异母哥哥,下面还有四个妹妹。徐老师的父亲39岁就因为肺结核去世了,家里生活的艰难可想而知,全靠母亲和哥哥支撑。所幸徐母是一位非常聪慧并且吃苦耐劳的知识女性,曾毕业于蔡元培创办的上海爱国女校。她在当地创办了一所小学,并长期担任校长。“父亲去世后母亲很不容易,把7个孩子都培养成人了,大哥毕业于同济大学,二哥毕业于清华大学,但四五六三个妹妹由于家中经济压力实在太大交不起学费,就没有继续读书,早早就结婚了,不过最小的妹妹在解放以后又读了几年书。”

徐振亚就在母亲办的学校里上小学,然后去了常熟的县立中学读书。那时正值抗日战争时期,当时的常熟是日占区,学校要学日文,“我们当时都不愿意念日文,老师不愿意教,学生也不好好念,觉得念了日文是汉奸。我念了6年日文,现在只会一句‘私は学生です’(我是一个学生)”。

徐老师喜爱读书,学习成绩优异,中学毕业后考入了上海的美国教会学校圣约翰大学。“那个时候可以同时报考多所大学,上海交通大学我也报考了,也考上了。后来为什么不进交通大学呢?因为抗战时期,包括上海交通大学在内的国立大学都处于日本人的控制下,我们不愿意上,因为那时候美国跟我们在一条战线上,所以我就选择了圣约翰大学。圣约翰大学是私立大学,按美国大学的标准收费,学费高昂,我本来是交不起的,但它规定只要有三门功课考A就可以免学费,我就想去试一试,结果我入学考试化学、物理、语文、数学、外语五门功课全考了A,这样我就不用交学费了。学费不用交了,但家里实在没钱,我的生活费还没着落,我就给上海一个有钱家庭的两个学生(一个小学五六年级、一个初中一二年级)做家庭教师。学生放学回来以后,家里请家庭教师帮他们复习功课。当家庭教师可以免费吃一顿晚饭,每个月还可以拿到10块、20块钱作为学费,这样我生活费也够了,不需要家里出钱。”

徐振亚在圣约翰大学学习化学专业,这也是她根据当时的社会环境和自身的家庭状况做出的决定。“为什么读化学专业呢?其实当时我最喜欢的是语文,我在中学时就喜欢写点东西,多次受到老师的表扬。但我觉得以后光靠写文章谋生不行,学语文除了去中学当教员、去报社工作外,基本没有其他出路。而化学牵涉到许多行业,包括印染、化妆品、化工等等,当时在江浙一带就有很多产业了,学化学将来就业机会比较多。”

圣约翰大学按照美国大学的课程设置,教学十分严格,“那个时候我们已经是学分制了,上课的老师有外国人也有中国人,除了语文课,外教和中国教师在课堂上都用全英文授课。要修完136个学分才可以毕业,课程包括化学、物理、数学等。圣约翰大学的教育质量很高,所以那个时候我们学生毕业出去以后,很受社会的欢迎。”

徐振亚的圣约翰大学毕业证书

02/在白色恐怖中走上革命

青年的徐振亚生活于抗日战争和解放战争时期,亲身经历和亲眼目睹了千疮百孔的旧中国及人民群众颠沛流离和危险重重的生活,心中萌发了强烈的爱国热情。1947年,受共产主义思想的感召,在圣约翰大学徐振亚加入了中国共产党。“当时只能是地下党,不能公开,很危险,搞运动反对国民党,随时有可能暴露,被国民党抓起来。我们学生中间当时有两派,一派是属于共产党领导的,一派是属于国民党领导的,学校里面经常开展斗争,你要开会他就来捣乱会场。学校允许学生有言论自由和政治倾向,但由于在国民党统治区,学校的态度当然是倾向国民党的,女生宿舍长全都是国民党官员太太之类的,也会阻挠学生进步、接近共产党。也有被警察抓起来的学生,抓起来了以后我们就抗议、游行、搞学生运动,想办法让被捕学生释放。这种事情比较少,我们还是相对安全的,有危险的话上级会通知我们躲起来。解放后我才知道,这是因为我一个同学的哥哥是当地警察局侦查科的科长,也是地下党员,有抓捕行动他都会提前向我们通风报信。接到上级通知,我们地下党员就躲出去,过了风头再回来。我这位同学哥哥的工作是高度保密的,组织上是单线联系,解放后还由于缺少足够的证明材料而蒙受不白之冤,长时间被关押在监狱里。”

“后来内战形势紧张,国民党在战场上节节败退,后方就疯狂镇压学生运动,我们不能公开活动了,就做了一些调查上海学校党组织情况的工作,具体摸排哪个学校有地下党、哪个地方有我们的党组织、哪个学校由国民党控制、哪个学校是国民党的警备司令部等信息,包括什么地方有饮水点、可以住宿等的地图,为解放以后共产党接管上海做准备。”

上海解放前就是我国文化、工业和经济重镇,稳定上海对国家建设有极为重要的意义。上海解放非常顺利,秩序井然,这和徐振亚这些地下党及他们冒着生命危险所做的准备工作有很大关系。

1949年5月上海解放,同年徐振亚也从圣约翰大学毕业。毕业后徐老师来到新成立的华东人民革命大学担任教学助理。华东人民革命大学设在复旦大学里,第二年迁到了苏州郊区。“革命大学实际上是个培训班,一期两三个月,主要是给当时国民党统治区的青年学生讲解一些共产主义思想和共产党的组织原则,例如李正文(后任复旦大学党委书记、副校长,高教部政治教育司司长等职)在革大讲过‘中国革命史’,让他们知道共产党是怎么回事、在今天是什么地位、应该怎么做工作,向他们强调密切联系群众、统一战线等。我记得‘一切依靠群众’是我们当时的一个基本观点,也是培养干部的基本内容。要密切联系群众,就要赶紧知道群众的需要,群众能接受什么,你才可以在这里站稳脚跟,对不对?依靠群众,首先要依靠知识分子联系群众、发动群众,这件事情陈毅起了很重要的作用。他到了上海以后讲了一句话,说知识分子属于脑力劳动者,是劳动人民的一员。他说了这句话以后,知识分子地位提高了,原来知识分子与‘地、富、反、坏、右、叛、特’地位差不多。”

“当时大片地区刚刚解放,需要大量干部,这些课程对他们到各地从事领导和组织工作很有帮助。教员里最有名的是陈望道(地下党员,后任复旦大学校长),他是第一个翻译《共产党宣言》的人。还有当时抽调了一些解放区的县委书记来当革大的班主任,这些人政治水平比较高,有丰富的实际工作经验,我们这些上海的学生党员在班里则当教学助理。每个班配一个班主任还有两个助理,一个助理管教学,另一个管组织,负责发展党员、团员。华东革命大学的学员后来都在全国各地都当干部了,有的是南下服务团的,参与解放福建、四川等工作。”

“与华东革命大学一起开办的还有华东局党校,实际上是同一个领导班子,我在那边也当过助理。与革大主要培训青年学生和知识分子不同,华东局党校主要是抽调各地的县委书记来参加培训,提升理论水平。此外,我还参加过一个专门培养女干部的妇联训练班,负责人中有后来的国家领导人蔡畅、邓颖超。后来这些学员也都到各地参加工作了,对妇女组织、文化教育,及提高广大妇女在家庭及工农业生产中的地位都起到了很好的推动作用。”从徐振亚老师解放前后的工作也可以看出,我党对于组织工作、干部培训、妇女问题一向是非常重视的。

03/ 在政治风浪里坚守教育

在国内形势基本稳定、国家建设成为主要任务之后,徐老师调到复旦大学工作。“在复旦主要是听课、做助教,因为我做行政、党务工作已经有四、五年了,专业上需要重新学习。”1955年,由于国家需要和组织安排,徐振亚老师又从复旦调到北大任教。“我在无机化学教研室,主要做助教和带实验课。北大实验课教学要求很严格,化学系实验课课时比理论课还多。每次上课前老师自己都要先做一遍,看过程、仪器、药品有没有发现问题,没有问题了,再叫学生来做。另外那时基础课规模比较大,学生有问题不能都直接问老师,因此需要助教听课并配合上答疑课。答疑课我们要到学生宿舍里去,学生有什么问题就可以来问。一般是每个人负责一个班,有的人负责两个班,一个班30个人左右,一共五六个班。这项工作一直持续到我成为副系主任的最初几年。”

1960年,因为在党组织、管理及教学方面都有相当的资历和经验,徐振亚老师被任命为化学系的副系主任,主管教学工作,直到1983年。文革及之前的一段时间虽然政治运动不断,正常的教学秩序难以保证,但北大化学系师资力量很强,教学与科研也都得到了较大的发展。“化学系十分重视基础课教学,有机化学、无机化学、分析化学、物理化学4门课,加上后来独立出来的结构化学,化学系为这几门基础课投入了最强的师资力量,基础课的教学非常扎实,都是非常有经验的教师教的。无机教研室那时候最有名的教授是傅鹰,他教学水平非常高,我听了他两年的课,讲得真是深入浅出,深受学生欢迎,我觉得比圣约翰大学里的美国教授讲课还好。他讲课不仅富于启发性,而且幽默风趣,别具一格,课堂气氛生动活泼,基本概念、基础知识都能给学生留下深刻印象。”

“另外,化学是一门实验性的学科,实验是我们化学系基础里面的基础,所以对实验课非常重视,严格要求。我们第一堂课就是教洗仪器,怎么样把仪器洗干净,仪器不干净,测出来的数据就不准确。学生洗完仪器,我们都要拿来检查,看每个仪器上面不能有水挂点。”

徐振亚老师在教学管理的岗位上作出了很多有前瞻性的改革措施,对化学系教育和人才培养水平的稳步提高起到了积极的推动作用:

一是根据社会需求适当调整课程设置和人才培养方向。“20世纪60年代,我到上海、天津、北京三个地方,通过我以前圣约翰大学的同学到学校、工厂等各类单位找到部分毕业生,请他们来开会了解,问他们化学系的教学、仪器设备、实验等在工作里面觉得是否用得上、还存在哪些问题。根据调研情况,我还写了一个报告,供系里在讨论课程设置、教学要求时参考。”

二是首创文献阅读课。也是在上世纪60年代,徐振亚老师就专为化学系本科生组织开设了文献阅读选修课,提高学生自主学习及进行科学研究的能力,这在全国大学里是相当超前的,反映了徐老师在人才培养方面敏锐的洞察力。“我找了个过去燕京大学毕业的老师去开这门课,这位老师的英语水平很高,讲得很好。虽然是选修课,但学生们基本都去听了,收获很大,学会了自己查文献,自己发现问题、研究问题。”

三是制定了“教学工作量制度”。同样是在60年代提出,一定程度上解决了教学与科研的矛盾问题。化学系除了本院系的课程,还承担着给生物系、地质系、地理系、物理系甚至一些文科院系开课的任务,如何分派这些任务成为了一个难题。“教研室大都不愿意接这类教学任务,他们都更愿意做科研,发表文章可以有成果。而本系的教学工作则与科研和研究生培养有比较紧密的联系,老师也会当成本职工作来看待,相对好办一些。我就提出了‘工作量制度’:每个教研室有多少教师、多少学生,对应需要完成多少教学工作任务,具体到课程数量、授课学时、实验学时等,层层落实下去。”

徐老师还很早就注意到了基础教育与高等教育的差异,引导学生尽快适应大学的学习环境和学习节奏。每年开学的迎新会上,徐老师都会提醒新生大学的学习方法跟中学是不同的,大学学习应该注意些什么问题。“中学掌握教科书上的内容就行了,老师按教科书教,而大学学习教科书更多地是一个参考,还要自己会查文献、找课题,主动思考问题,扩充知识的广度和深度。”

教学管理涉及很多细致、琐碎的工作,会占用很多时间和精力,而且徐老师还坚持听课,坚持带实验和辅导课,掌握教与学的第一手情况。“我那个时候晚上没有12点以前睡觉的。学校、院系一天到晚要开很多会,我回家的时候孩子常常都睡着了,往往几天都见不到我。因为我爱人也要早出晚归上班,所以后来我就把母亲接来了,让她接送孩子上幼儿园。我那时候每天晚上12点回家还算‘正常’,但有一次搞到一两点钟还没回家,我爱人一觉醒来发现我还没回来,甚至担心我是不是出了什么事情,那时候又没有电话,他还把儿女叫起来到化学系来找我。”

尽管行政工作很忙,徐老师仍然抽出时间进行了很深入的化学史方面的研究,取得了相当出色的成果。“以前对科学史不太重视,但我觉得化学史在化学教育和人才培养中应该占有重要的地位,需要解决‘我们中国的化学从哪里来’这个问题,因此组织了一些教师,专门在图书馆找了一间房子,一起翻阅图书馆的材料,对中国化学史进行了研究。这其中有一些有意义的研究成果,比如我看到是傅兰雅(John Fryer,英国人,1839-1928) 第一个把化学的知识翻译、引进中国的,所以就专门进行了比较系统的考证、梳理。”现在大学课程普遍重视学科史的内容,认为对学生更好地理解专业内容及科研思维的培养有很重要的作用,徐老师对化学史的研究同样具有前瞻性的眼光。

部分化学史著作

04/ 在改革开放后奋勇争先

文革结束之后,1977年恢复高考,教学秩序恢复正常,作为主管教学的副系主任,徐老师做了大量的、很重要的工作。恢复高考后被录取的学生,大多数经过十年文革“磨练”,参加过社会工作,会独立思考,求知欲很强,而当时我国与国外先进科学水平已有二十多年的差距,如何培养这批学生呢?徐老师和系里全体教师排除困难,认真总结经验和教训,开展深入细致的调查研究,重新制定了培养方案。徐老师主持翻译了一些国外著名学校的教学资料,并收集了系里30年代以来的教学计划,认真分析研究和对比,写出了《北京大学化学系当前计划与过去计划比较》一文,找到了问题,找出了差距,制定出1977年度的教学计划,长期中断的教学工作得以顺利开展。1980年12月,徐老师和张青莲系主任参加了全国综合性大学化学教育经验交流会,会上将此文进行宣读,在听取了全国其他综合性大学化学系领导和教师的意见后,整理修改后发表在1981年的《高等教育资料》上,对当时高校的化学教育起到了一定的示范和指导作用。

“最主要的改变是学制改为四年并实行学分制。课程设置方面,除原有的五门基础课外,增设‘仪器分析’作为基础课,并大量开设选修课,如量子化学、生物化学、理论化学、线性代数、概率统计、数理方程,群论等,以适应科技发展和高端人才培养的要求。基础课内容也进行了相应充实和更新,如物化实验中增加计算机程序设计等内容。那时教育部每两年要开一次综合性大学化学系的经验交流会,我作为分管教学的系主任每年都要去介绍经验,全国各地的高校要来学习、取经,我就把国外名校的资料及北大化学系自己的大纲分享给其他高校,很受欢迎。文革后教育大发展,那时课程设置、教学要求、教材和参考资料等很多方面都需要理顺,不少学校都参照北大的资料制定自己的教学计划。”

经过化学系全体老师的共同努力,北大化学系的教学体系得到了全面恢复和发展,教学质量也迅速提高到了国际水平。“20世纪80年代初,我们有一个毕业生去美国一所大学考研究生,五门基础课全考了A。他们的系主任非常惊讶和敬佩,问那个学生北大化学系主任是谁?因为我负责具体工作跟学生接触比较多,所以学生给了我的联系方式。他们那边系主任就写信给我说,我们非常佩服你们,培养的学生水平非常高,我们美国毕业的大学生来考试也没有一个5门课全部考A的。后来我查了这个学生,在我们系里也就是中上等水平,还不是最拔尖的。改革开放之初,发达国家对中国大学不了解甚至看不起,这件事情让他们的大学觉得中国的学生、中国大学的水平还是很高的。”

徐振亚老师在80年代初还负责了北大东门外新化学楼的建设协调工作。新化学楼建筑面积超过2万平方米,在改革开放初期的北大也属于大型的基建工程,建筑设计施工质量等要符合化学教学和研究的要求,大家都没有经验,徐老师勇挑重担,出色地完成了与设计与施工单位的对接工作。“化学系的人谁也没有管过盖房子,总得有人管嘛,既然叫教学楼,大家就觉得应该是主管教学的管,所以我就去管了。”化学楼的建造和普通民宅、商用房都不一样,和其他院系建筑的要求也不同。徐老师组织了来自各个专业的5名教师组成一个小组,组员进行调查,并参观别的学校、实验、化工厂等,有问题时组织开会研究讨论,再做决策,这样比较圆满地配合建筑单位完成了新化学楼的设计、施工工作。

05/ 在平反冤案时立身坦荡

毋庸讳言,徐振亚老师在北大工作之后的二十多年里,学校的教学秩序受到了各种政治运动的严重干扰,徐老师处理政治问题也表现出了相当高超的智慧和非常严谨、清正的工作作风。“划右派那一段我刚好是休产假,算是比较幸运地躲过一劫。文革时期,虽然我是系领导之一,但也幸运地没有被贴过大字报,没有受到批斗。只有一次,一位教师给我贴了一张大字报,但不到半个小时就没有了。那个时候没人敢撕别人的大字报,我还问是谁把这个大字报揭掉了,原来是贴大字报的人自己的爱人揭的,因为他爱人不同意上面写的内容。大字报里说我侵占办公室,但当时系主任加我还有行政秘书三个人,在老化学楼108,共用一间十几平米的办公室,主任一张桌子,我一张桌子,旁边秘书还有一张桌子,这是有目共睹的,我侵占什么?所以他老婆一看,觉得不能这样胡说八道,就把它撕掉了。”

在政治风暴中徐老师没有受到严重的冲击,但很多人就没这么幸运了,所以文革结束后有很多冤假错案需要平反,这又是一项繁重且费力不讨好的工作。徐老师因为资历老、能力强,有很高的政治觉悟和素养,是受到领导和群众普遍信任的人,所以又被学校抽调去直属教委(后来的教育部)领导的核查办进行校内教职工的平反工作,同时兼任化学系副系主任。“核查办由教育部代表及从各院系抽调的工作人员组成,因为涉及校级领导,所以平反工作要由更高一级的部门组织。抽调来的成员一共5人,1个组长4个组员,组长来自俄语系。由于事关重大,我们当时在九公寓一个封闭的区域办公,闲杂人等不得进入。平反工作由所有成员分工,我主要负责四位校领导陆平、彭珮云、戈华、黄一然及60位非正常死亡师生的平反工作。四位校领导的平反材料由本人或家属(因为有人已故)审阅、反馈意见,我再进行适当修改,经本人或家属同意后放入档案。非正常死亡的60位师生,则是由他们原来所在院系拟材料,经过我审查、指导修改后,再给家属看,也经家属确认后,再放入档案。这个工作我们做得很细致、周到,基本没产生太大的纠纷。”

平反工作头绪繁多,历史跨度大,而在那个混乱年代各种材料和证据又残缺不全,最终形成尊重历史事实并使受害者满意的结论并不容易,所以一直持续了四年,到1984年结束。

徐老师近百年的人生经历丰富多彩,在大约三个小时的采访中虽然只是一闪而过,但我们已深深领略到她老人家高尚的情怀、坚定的生活信念和职业操守。社会风云变幻,个人无法左右,但只要拥有善良与勇气,就可以成就精彩的人生。

采访 | 郭九苓、肖熠

录音整理 | 黄冬笑

排版| 徐嘉

文字编辑 | 黄冬笑、郭九苓

审核| 徐振亚、高珍