自半导体产业诞生以来,光刻技术始终发挥着关键作用,是推动集成电路芯片制程工艺持续微缩的核心驱动力之一。在芯片制造过程中,光刻承担着将集成电路图案转印至晶圆表面的任务,并通过光刻胶溶解在显影液中形成纳米尺度的电路图形。然而,光刻领域长期存在一个难以窥探的“黑匣子”——即光刻胶在显影液中的微观行为,该行为直接影响光刻图案的精确度与缺陷率。近日,北京大学彭海琳教授、高毅勤教授、郑黎明博士与清华大学王宏伟教授、香港大学刘楠博士等率先通过冷冻电子断层扫描(cryo-electron tomography, cryo-ET)技术,成功揭开了这个“黑匣子”的神秘面纱。研究团队首次在原位状态下解析了光刻胶分子在液相环境中的微观三维结构、界面分布与缠结行为,分辨率优于5 纳米。这一发现不仅揭示了光刻胶分子在溶液中的微观物理化学行为,更指导开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案,有效清除了12英寸晶圆图案表面的光刻胶残留,为提升光刻精度与良率开辟了新路径。

一、产业瓶颈:液态介质中的“看不见的世界”

“显影”作为光刻的核心步骤之一,通过显影液溶解光刻胶的曝光区域,将电路图案精确转移到硅片上。这一“液固界面”直接决定了数以亿计晶体管图案的精确度与缺陷率。尽管产业界投入巨大,但由于液态环境本身具有复杂性与动态性,传统表征技术如扫描电子显微镜(SEM)无法对溶液中聚合物进行原位观察,而原子力显微镜(AFM)等手段所能提供的信息也十分有限。因此,人们对光刻胶聚合物的溶解机制、扩散行为、相互作用及其缺陷形成机理等基本问题仍知之甚少。这也导致工业界的工艺优化长期依赖于反复“试错”,成为制约7纳米及以下先进制程良率提升的关键瓶颈之一。

二、技术突破:冷冻电镜断层扫描技术(cryo-ET)打开新视野

为破解这一难题,研究团队首次将冷冻电镜断层扫描(cryo-ET)技术引入到半导体领域。他们设计了一套与光刻流程紧密结合的样品制备方法:在晶圆上进行标准的光刻曝光后,将含有光刻胶聚合物的显影液快速吸取到电镜载网上,并在毫秒内将其急速冷冻至玻璃态。这种超快冷冻速度(>104 K/s)能瞬间“冻结”光刻胶在溶液中的真实构象,最大限度地保持其原生状态。

随后,研究人员在冷冻电镜中倾斜该冷冻样品,从-60°到+60°采集一系列倾斜角度下的二维投影图像。基于计算机三维重构算法,将这些二维图像融合成一张高分辨率的三维视图,分辨率优于5纳米。这种方法一举克服了传统技术无法原位、三维、高分辨率观测的三大痛点。

图1:冷冻电镜断层扫描技术解析溶液中的光刻胶高分子

三、新发现:界面吸附与高分子缠结

Cryo-ET的三维重构带来了一系列新奇发现:

界面富集:与业界长期认为的“溶解后聚合物主要分散在液体内部”不同,三维重构图像显示绝大多数光刻胶聚合物倾向于吸附在气液界面,而非分散在溶液体相中。这一现象在365纳米、248纳米和193纳米等多种光刻胶体系中均得到验证,且在不同厚度(25~100纳米)的液膜中普遍存在。

高分子缠结:研究首次在实空间直接观测到了光刻胶聚合物之间的缠结(entanglement)行为。高分辨率图像显示,这种缠结并非相互贯穿的“拓扑缠结”,而是“凝聚缠结”——其特征是聚合物链段局部平行排列,依靠较弱的范德华力或疏水相互作用结合,链间距离通常在5纳米以下。这使得缠结体结构较为松散。

大尺寸团聚体与缺陷根源:观测发现,吸附在气液界面的聚合物更易发生缠结,形成平均尺寸约30纳米的团聚颗粒,其中尺寸超过40纳米的颗粒占比高达约20%。这些“团聚颗粒”正是潜在的缺陷根源。在工业显影过程中,由于化学放大光刻胶本身疏水性强(水接触角~85°),液膜容易发生去润湿,导致这些团聚体重新沉积到精密的电路图案上,造成如“桥连”(bridging)等致命缺陷。研究团队通过缺陷表征发现,一块12英寸晶圆上的缺陷数量可高达6617个,这是大规模工业生产所无法接受的。

图2:光刻胶高分子的界面分布、三维结构及缠结方式

四、机理解释与产业应用

为深入理解现象背后的物理化学机制,团队进行了分子动力学(MD)模拟。模拟结果与实验观测高度吻合:光刻胶高分子会自发地扩散并吸附至气液界面,并通过弱相互作用形成“凝聚缠结”。整个过程是能量驱动的,且缠结与解缠结是一个高度动态的、可逆的过程,这为通过外部条件(如温度)控制缠结提供了理论依据。

基于上述机理性发现,研究团队提出了两项简单、高效且与现有半导体产线兼容的解决方案:

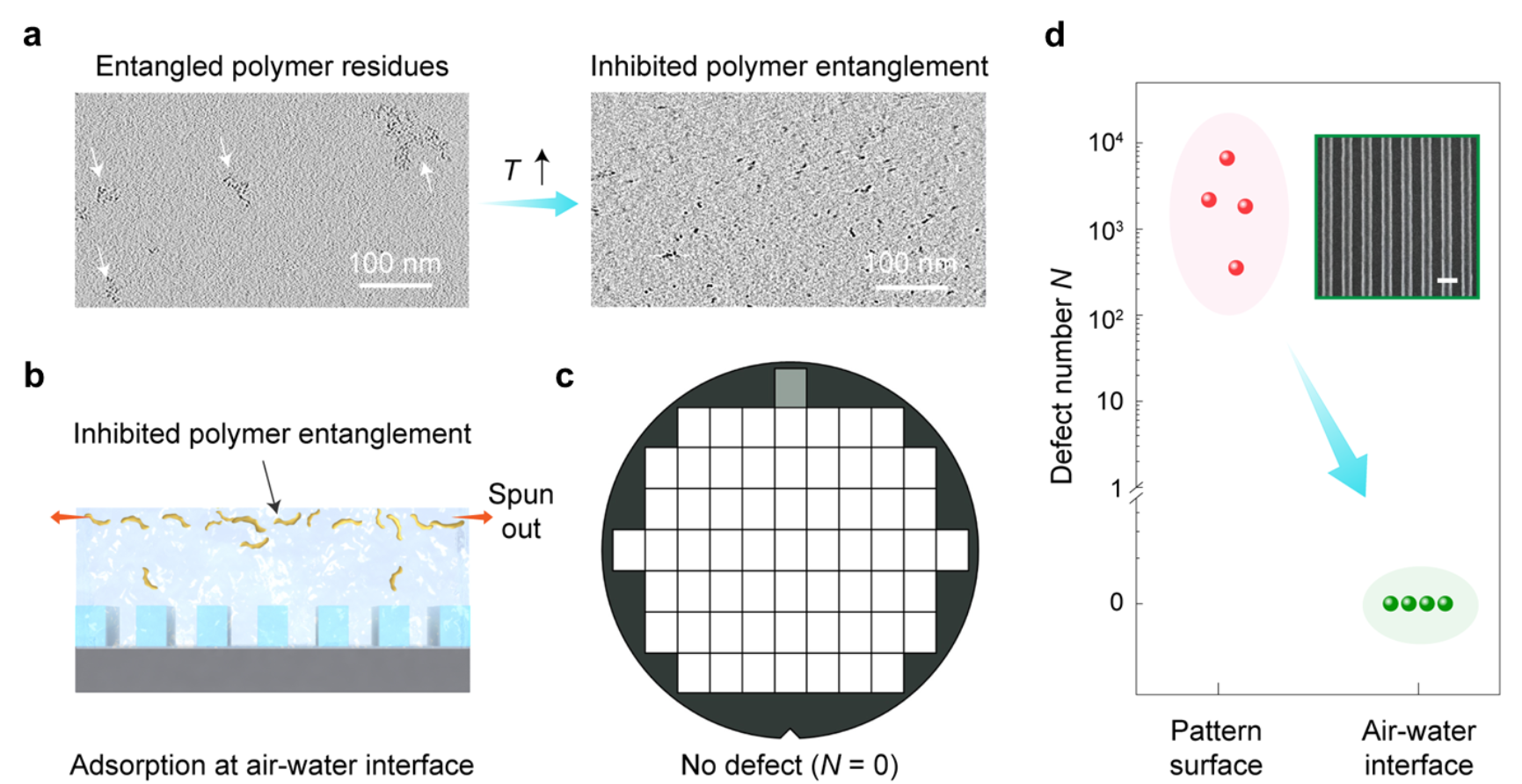

抑制缠结:既然缠结是弱相互作用且具有热敏感性,团队通过适当提高光刻工艺中的曝光后烘烤(PEB)温度,有效地抑制了聚合物缠结,使其解缠结并分散,从源头上显著减少了超大团聚体的生成。cryo-ET图像对比显示,提高PEB温度后,界面聚合物形态从40-80纳米的团聚体变为更分散、尺寸更小的链。

界面捕获:通过优化显影工艺,确保在整个显影过程中晶圆表面维持一层连续的液态薄膜。这层液膜可以作为一个有效的“捕集器”,将聚合物可靠地捕获在气液界面,并随着液体的流动将其彻底带走,从而有效避免它们因去润湿效应而重新沉积到图案表面。

将这两种策略结合后,12英寸晶圆表面的光刻胶残留物引起的图案缺陷被成功消除,缺陷数量降幅超过99%,且该方案具备极高的可靠性和重复性。

图3:晶圆级光刻显影的缺陷控制策略

五、结论与展望

数十年来,因表征方法所限,显影液中光刻胶的微观行为一直难以深入探究。该研究率先运用冷冻电子断层扫描(cryo-ET)技术,成功揭示了光刻胶聚合物在液态环境下的纳米结构与动态行为。该技术实现了水合状态下光刻胶三维结构、空间分布及缠结行为的高分辨重构,突破了传统方法的局限。尤其在气液界面重构中,该技术不仅显示出聚合物的优先吸附现象,更以优于5纳米的分辨率解析出其凝聚缠结行为。这些发现均获分子动力学模拟验证,深化了对显影机制的理解。基于此开发出兼容现有产线的解决方案,可有效清除12英寸晶圆图形表面的光刻胶残留。

该研究展示的冷冻电子断层扫描(cryo-ET)技术,其应用潜力远不限于芯片与光刻领域。它为在原子/分子尺度上解析各类液相界面反应(如催化、合成与生命过程)提供了强大工具,也有助于阐释高分子、增材制造和生命科学中广泛存在的“缠结”现象。对半导体产业而言,深入掌握液体中聚合物的结构与微观行为,将推动先进制程中光刻、蚀刻和湿法清洗等关键工艺的缺陷控制与良率提升。

该研究工作以“冷冻电镜断层成像重构液态薄膜中的聚合物以实现兼容晶圆厂的光刻工艺”(Cryo-electron tomography reconstructs polymer in liquid film for fab-compatible lithography)为题,于2025年9月30日发表在《自然-通讯》(Nature Commun. 2025, 16, 8671)。北京大学化学与分子工程学院彭海琳教授、高毅勤教授、清华大学生命科学学院王宏伟教授、香港大学刘楠教授为论文共同通讯作者,北京大学化学与分子工程学院郑黎明博士、夏义杰博士以及清华大学生命科学学院贾霞为论文共同第一作者。该工作得到国家自然科学基金、国家重大科学研究计划、北京分子科学国家研究中心、北京生物结构前沿研究中心、清华-北大生命科学联合中心、中国博士后科学基金、腾讯新基石科学基金会等资助,并得到了北京大学化学与分子工程学院的分子材料与纳米加工实验室(MMNL)等仪器平台的支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-63689-4

排版:高杨

审核:李玲,刘志博