生物系统中通过自组装实现的多层次手性传递现象,长期以来一直是设计功能性合成材料的重要灵感来源。其中,二维手性材料在光学材料、传感和催化等领域展现出广阔前景,但由于局域手性的不对称性与二维结构几何约束之间的竞争,大多数有机二维组装体难以将手性传递到组装体层次,即并不具备二维介观手性。那么,能否在可溶液加工的二维体系里,像“写电路”一样写入并调控手性?

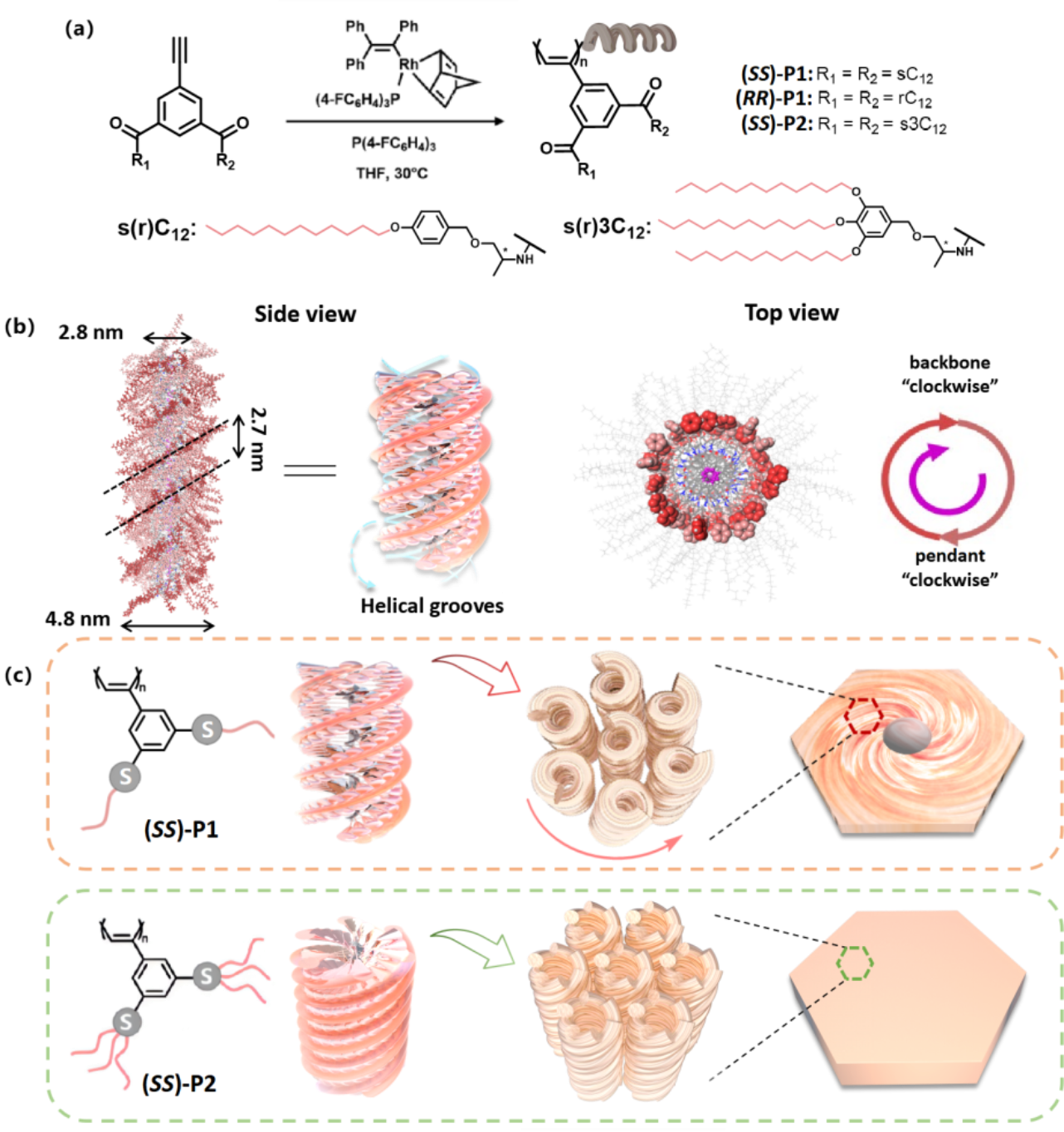

近日,北京大学张洁研究员/宛新华教授团队在J. Am. Chem. Soc.上发表了题为“Tunable Mesoscale Chirality in Two-Dimensional Vortex-like Assemblies of Helically Grooved Poly(phenylacetylene) Derivatives”的文章。她们提出一种仿生策略,以具有类似 DNA 螺旋沟槽结构的共轭聚苯乙炔衍生物为组装基元(图1),通过调控分子结构和组装动力学,在溶液中组装程涡旋状的二维组装体,实现可编程的介观手性并显著放大圆偏振发光不对称因子。

图1. 螺旋沟槽聚合物的分子设计。

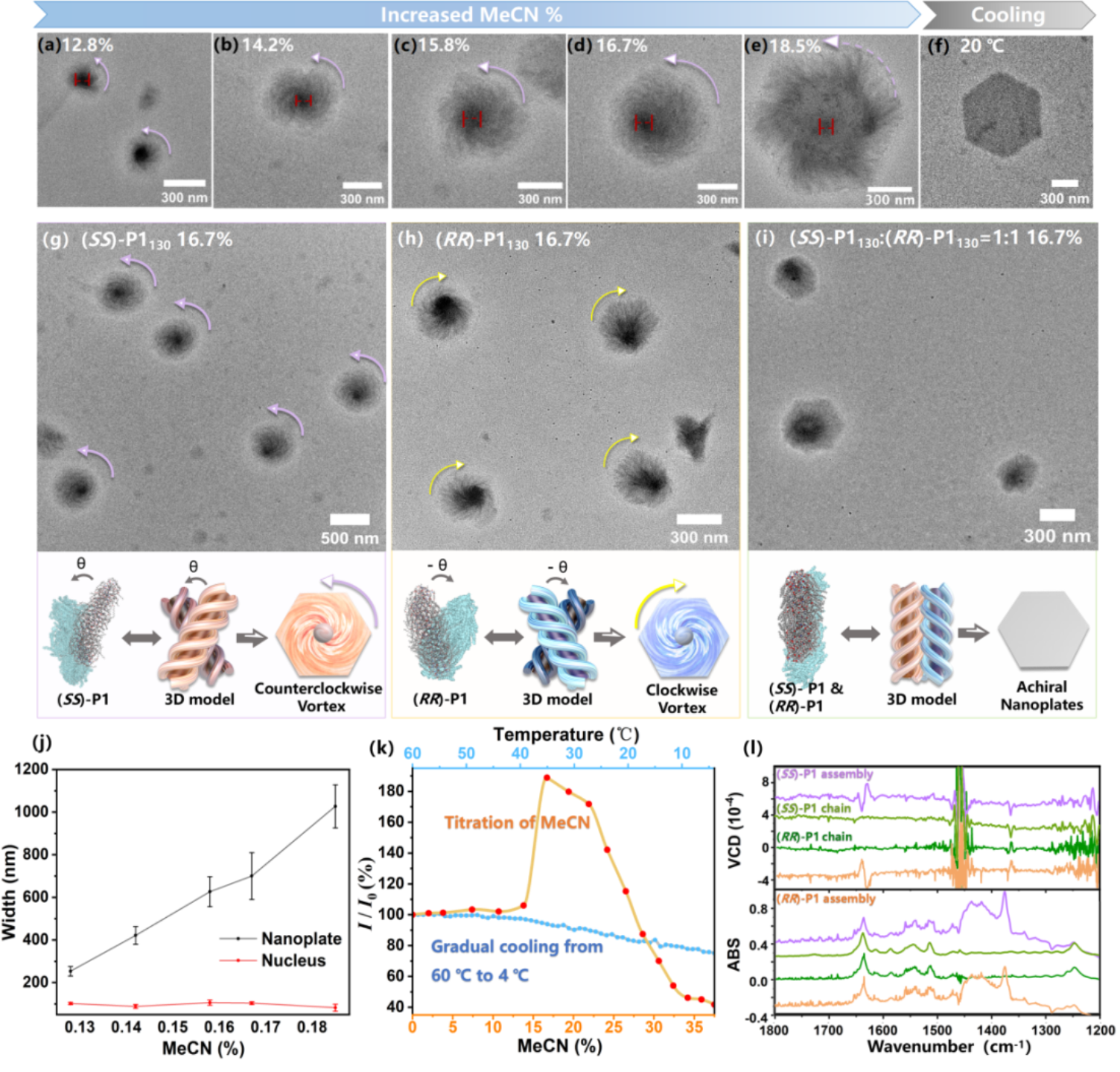

聚合物链固有的螺旋手性决定了链间扭曲方向,使用混合溶剂法驱动聚合物二维成核-外延生长,得到内部存在扭转的逆时针涡旋六方片层,其对映体形成相反手性的顺时针涡旋,外消旋混合物共组装则仅得到无手性的平整六方片(图2)。在片层组装体沉积到基底的过程中,溶剂挥发导致由外而内“多米诺”式的链倒塌,释放二维平面上的径向应力,促成了介观手性的显著表达,形成顺时针或逆时针涡旋。

图2. 二维涡旋组装体及其手性传递。

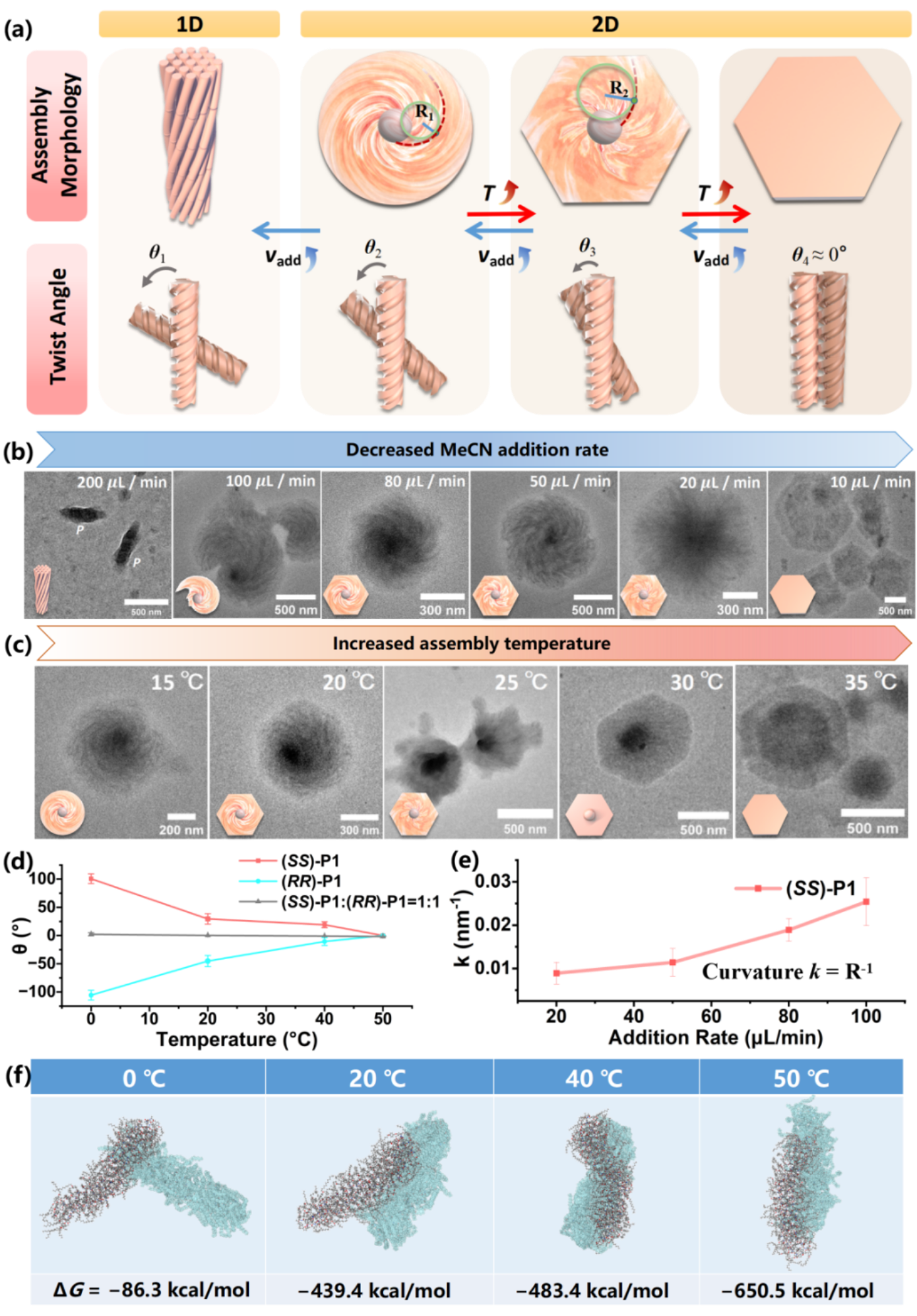

分子手性决定了链间扭曲角的方向,而组装条件可以调控扭曲角度的绝对值大小。通过改变不良溶剂滴加速率、组装环境温度等动力学参数,可有效调节链间扭曲角的大小,进而实现对组装体涡旋方向、曲率与组装维度的可编程调控(图3)随着温度下降,分子动力学模拟表明链间扭曲角逐渐增大,对应的TEM 统计结果显示涡旋曲率增加、六方轮廓逐渐转变成圆形。

图3. 手性组装的动力学调控。

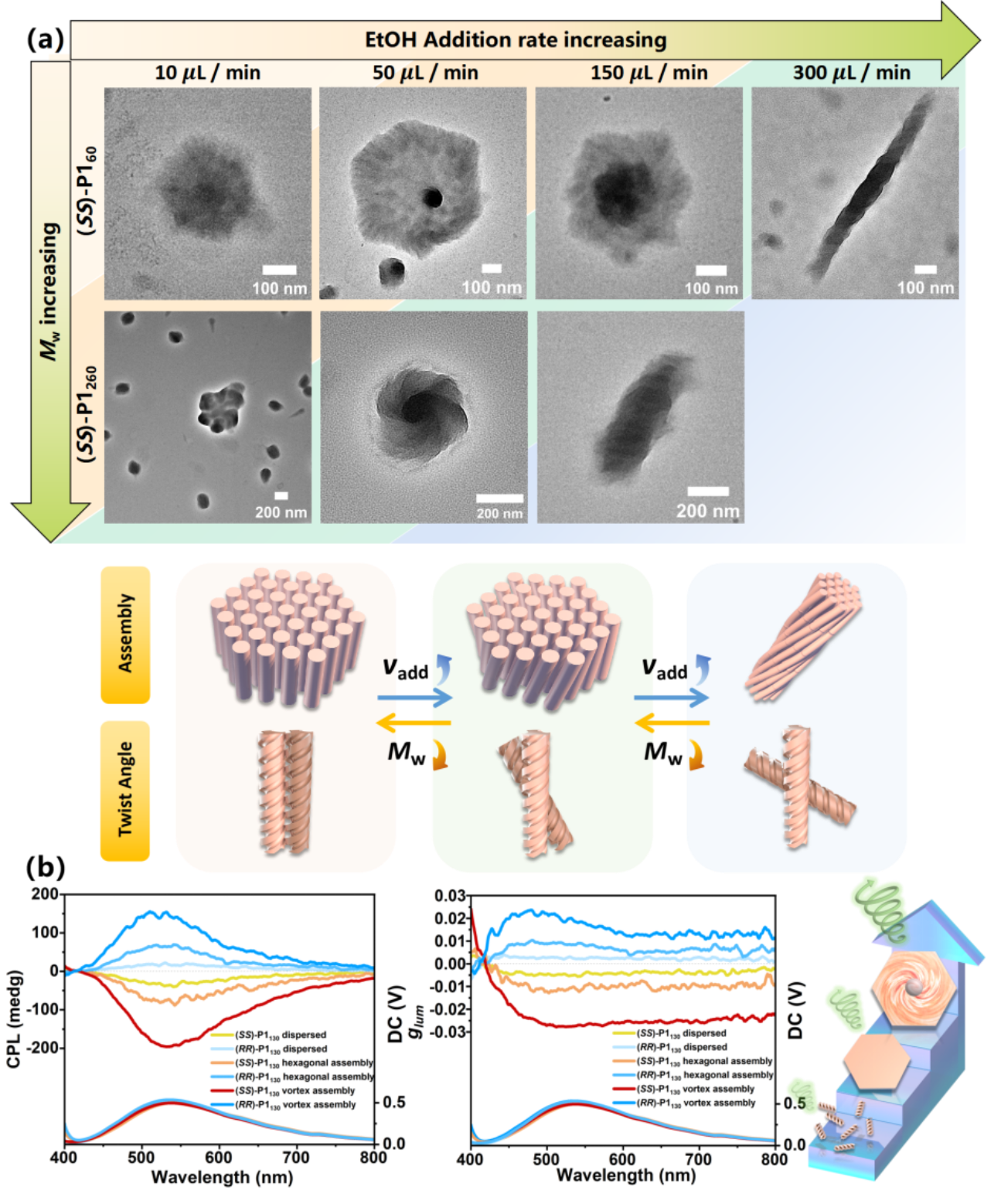

对聚合物分子量的依赖性实验进一步证实了螺旋沟槽结构驱动手性放大的普适性,可以制备得到一维到三维的手性结构(图4)。其中,二维涡旋片层展现出显著增强的圆偏振发光性能(glum ~ 2.8×10-2),优于热力学稳态下得到的具有镜像对称性的二维六方片层(glum ~ 1.3×10-2)。该研究不仅深化了对多级手性传递机理的理解,也为仿生介观手性材料的设计提供了新的思路。

图4. 手性组装的分子量依赖性(上)和CPL增强(下)。

该文的通讯作者为张洁研究员,第一作者是北京大学博士研究生黄一晗和博士康舒铭博士。这项研究获得了国家自然科学基金委和北京分子科学国家研究中心的大力支持。

原文链接:https://pubs.acs.org/articlesonrequest/AOR-D78GK3DYRXPYXKB9EI4G