氮是生命科学、农业、制药、材料等领域中的基本元素之一,也是许多高值化合物的物质基础。目前,几乎所有含氮化合物的合成均依赖于Haber-Bosch合成氨工艺。随着对含氮化合物需求的持续增长,开发可替代Haber-Bosch工艺的新型固氮方法,尤其是将氮气直接转化为含氮有机物的策略,已成为合成化学的一个新兴前沿,并有望构建超越传统合成氨工艺的氮循环体系。

图1 文章概览

目前,多取代肼的合成主要依赖于苯胺及其重氮盐,后者具有爆炸风险,不仅带来安全隐患,还伴随着高能耗和大量固体废弃物的产生。北京大学席振峰/魏俊年团队基于对铬-氮气配合物衍生化的持续深入研究(J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 4241; J. Am. Chem. Soc.2023, 145, 7065; J. Am. Chem. Soc.2023, 145, 9746; Inorg. Chem.2023, 62, 18641; Acc. Chem. Res.2023, 56, 3211; Angew. Chem. Int. Ed.2024, 63, e202315386; Nat. Commun.2025, 16, 674; Inorg. Chem.2025, 64, 17666),报道了一种直接从氮气合成多取代肼衍生物的新方法。该方法通过精准调控亚肼基铬配合物的价态和配位环境,促使碳负离子经Cr="N中间体发生迁移,在C–N键的形成中发挥关键作用(图1)。

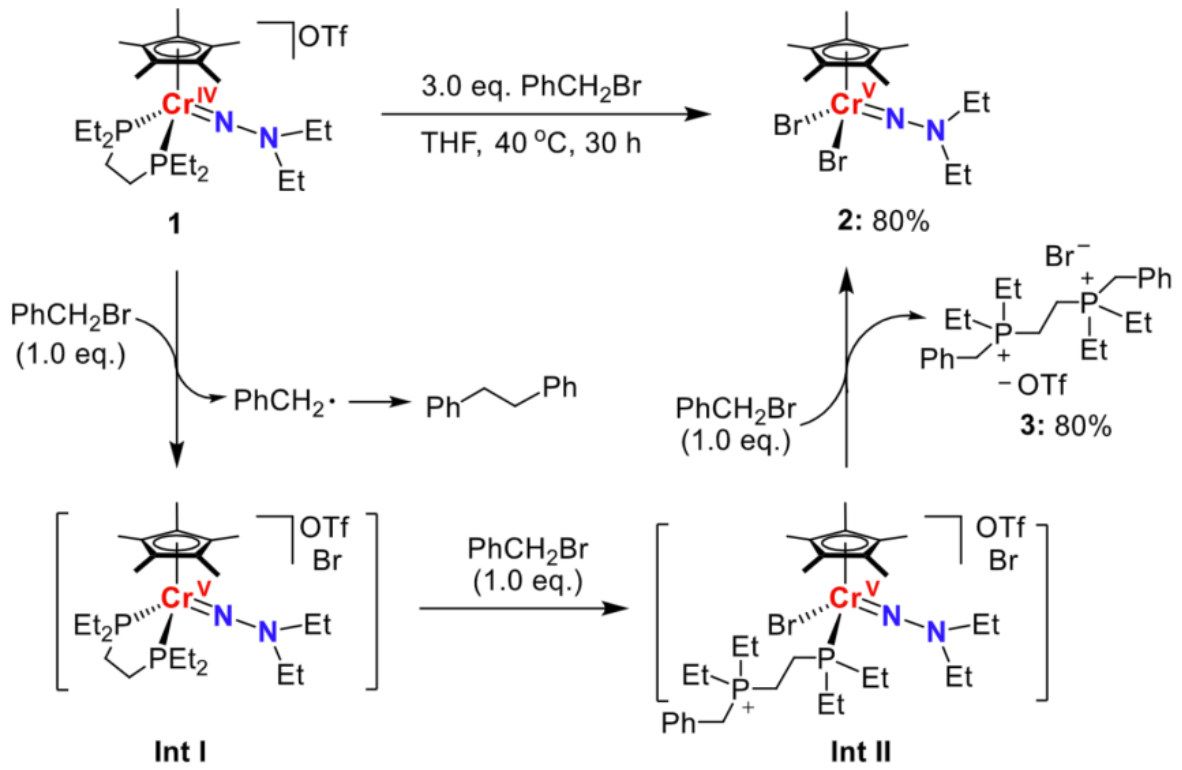

图2 二溴化亚肼基Cr(V)配合物2的合成路线

以双膦配体depe配位的亚肼基Cr(IV)配合物1为起始物,该化合物由氮气配合物[Cp*(depe)Cr0NN]K(OEt2)2在低温下与2当量亲电试剂EtOTf反应制得。通过优化反应条件,配合物1在40 ℃下与3当量PhCH2Br反应,可以得到二溴化亚肼基Cr(V)配合物2(图2),其中1当量PhCH2Br作为氧化剂,将铬中心从四价氧化至五价,同时生成的苄基自由基迅速发生偶联;另外2当量PhCH2Br作为亲电试剂与双膦配体depe反应,得到季鏻盐3。通过多次重结晶可以得到较纯的配合物2,该配合物通过X射线单晶衍射、变温磁化率、Evans磁化率、红外光谱(与15N标记产物对照)、元素分析等手段进行表征。结果表明,配合物2中N1−N2键键长为1.277(9)Å,Cr−N1键键长为1.686(6)Å,Cr−N1−N2键键角为173.8(6)°;室温下分子自旋S = 1/2,铬中心有1个单电子。

图3 从配合物2制备多取代肼的合成路线和底物拓展

通过原位UV-Vis光谱辅助反应条件优化,如图3所示,配合物2在-78℃下加入1.1当量PhMgBr,升温至0℃反应3 h后加入亲电试剂MeOH或PhCH2Br,可以高收率得到三取代肼4a或四取代肼5a。当使用对位含甲基或苯基取代的芳基格式试剂时,仍可以高收率得到多取代肼产物;当芳基格氏试剂的邻位存在甲氧基配位时,则不能得到芳基迁移产物。

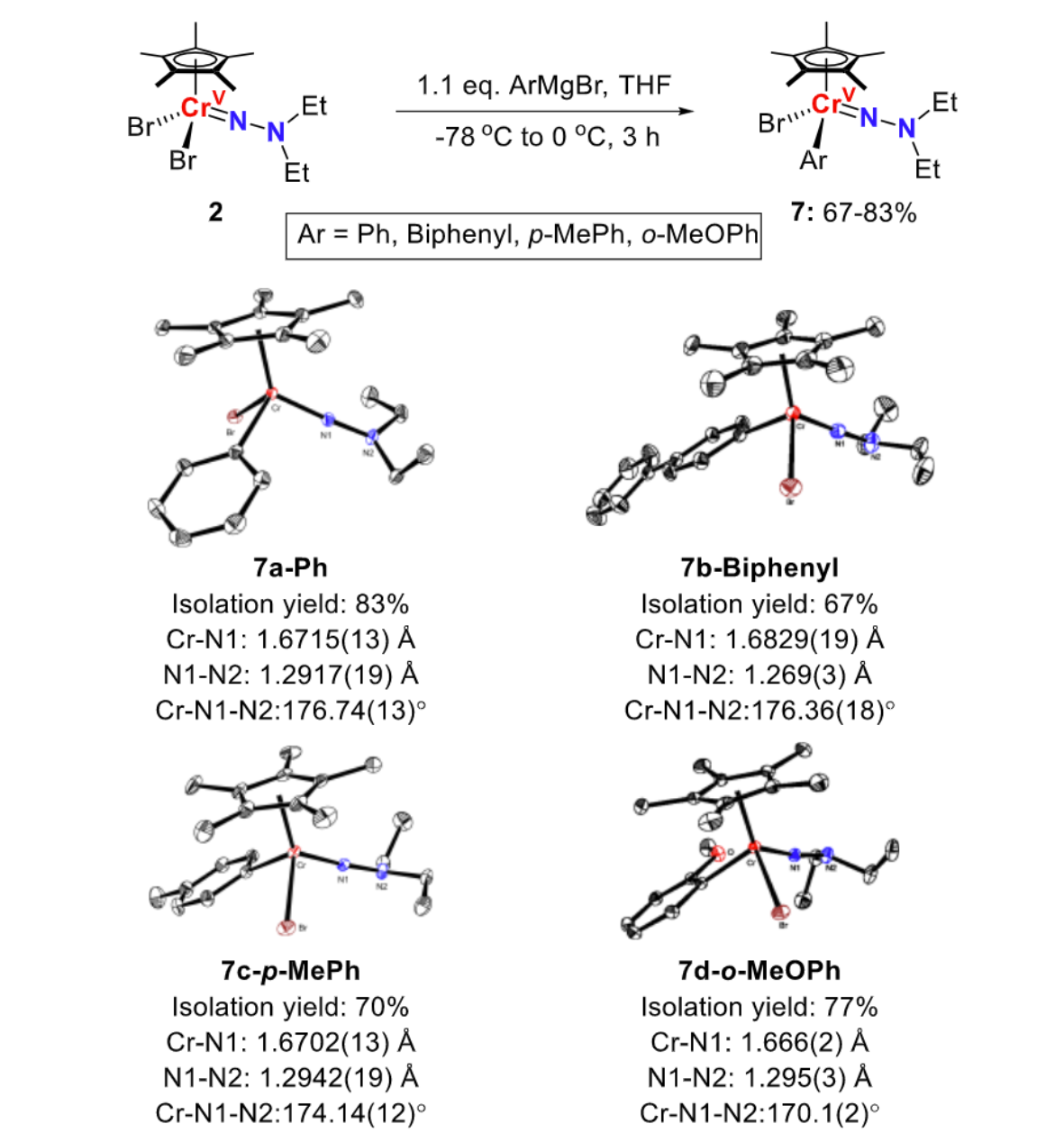

图4 配合物2与芳基格氏试剂发生复分解反应得到的中间体

研究人员在严格控制低温的条件下,成功分离了配合物2与芳基格氏试剂发生一次复分解反应得到的中间体,并通过单晶衍射确定其结构(图4)。利用这些中间体与亲电试剂反应,只有邻位含甲氧基取代的配合物7d没有得到相应产物,推测可能是氧原子改变了配位环境,导芳基从铬到氮的迁移无法进行。

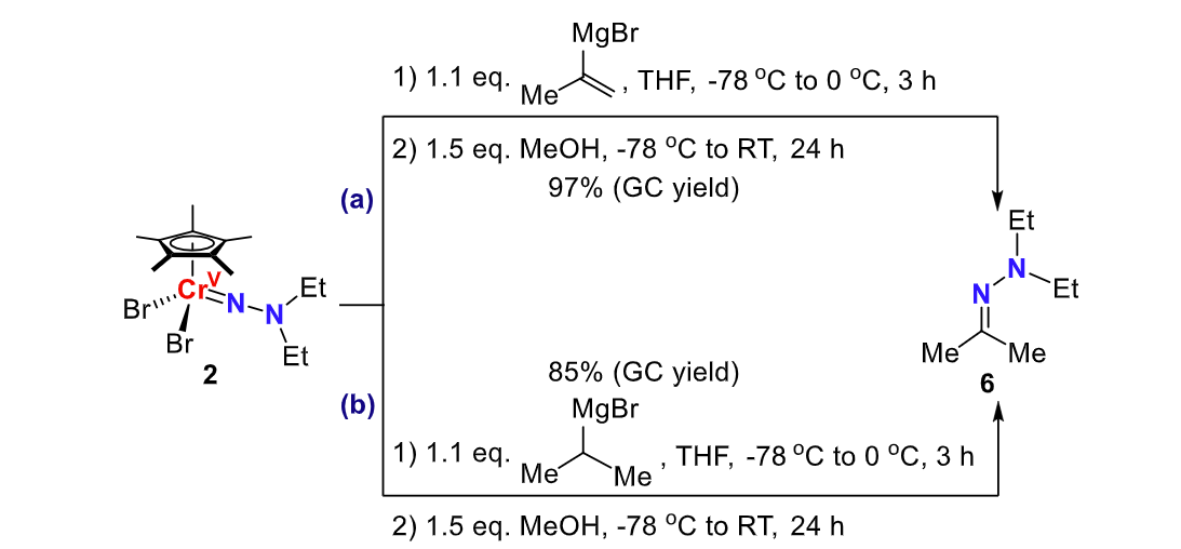

图5 配合物2与其他类型格氏试剂反应制备腙类衍生物

除芳基格氏试剂外,二级烯基格氏试剂(如异丙烯基溴化镁)和二级烷基格氏试剂(如异丙基溴化镁)在低温下也可与配合物2发生复分解反应,加入MeOH后均得到腙类衍生物6(图5)。作者推测,配合物2与异丙烯基溴化镁反应首先得到氮被质子化的烯胺,在溶液中发生互变异构得到腙类衍生物6;而与异丙基溴化镁反应后,在MeOH的促进下,异丙基迁移后会发生β-H消除反应,同样得到腙衍生物6。

图7 从氮气到多取代肼的合成循环

反应结束后,除了分离得到多取代肼,研究人员还从体系中回收到了Cr(III)二聚体配合物8。该配合物在氮气氛围中加入双膦配体depe和还原剂KC8后可以重新生成铬的氮气配合物,完成整个合成循环(图7)。配合物1转化到配合物2过程中生成的季鏻盐3与LiAlH4反应可再生双膦配体depe,实现双磷配体的回收利用。

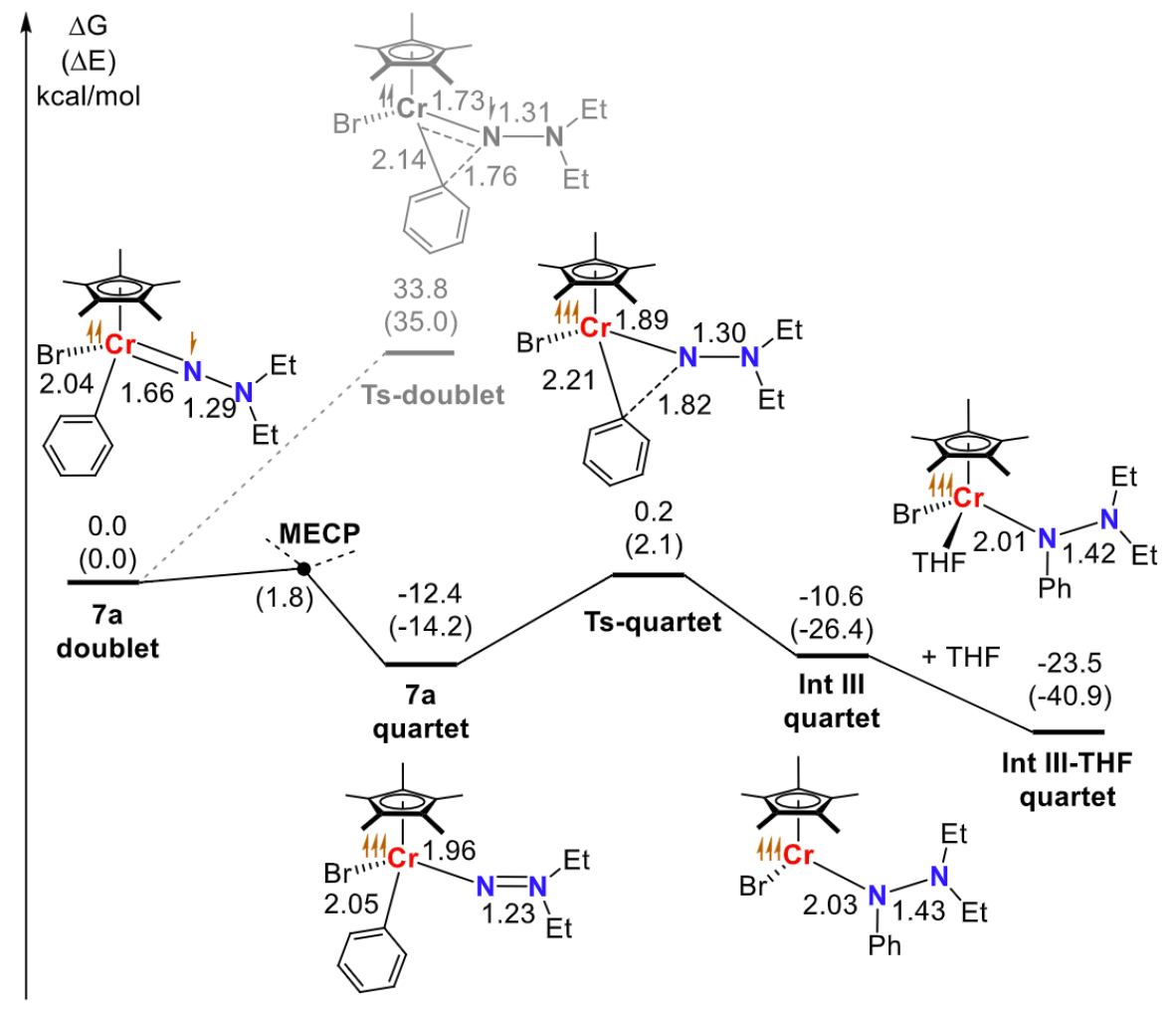

图8 苯基迁移过程的反应势能图

作者通过DFT计算揭示了苯基迁移的可能路径(图8),实验测得配合物7a的Evans磁化率为1.7±0.1 μB,证明其在室温下是低自旋态,而最终得到的Cr(III)配合物是高自旋态,说明反应过程中铬的自旋态发生了转变。计算表明,低自旋的二重态7a发生苯基迁移需要较高能垒(33.8 kcal/mol),只有经过最小能量交叉点转变成四重态7a之后,才有可能在室温下发生苯基迁移。原位监测显示,随着反应进行,反应液的Evans磁化率持续上升,证明了反应过程中低自旋物种向高自旋态的转变。此外,原位UV-Vis光谱进一步佐证了苯基迁移过程。

相关研究成果近期发表在《美国化学会志》,该工作主要由北京大学化学与分子工程学院2024届博士毕业生王雪丽和2022级直博生吴越完成,席振峰教授与魏俊年副研究员为论文共同通讯作者,张文雄教授对本工作提供了指导。研究得到了国家自然科学基金(No.22588201)、北京分子科学国家研究中心和北京大学化学与分子工程学院的大力支持。

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c09083

排版:高杨

审核:牛林,刘志博