塑料因其优异的成本效益、多功能特性及突出的耐久性而被广泛应用于各领域,然而其低密度、高机械强度的材料特性也导致废弃后易发生管理失控,进而引发严峻的环境污染问题。据统计,2023年全球塑料总产量已达4.138亿吨,但整体回收利用率不足10%,其中约79%的废弃塑料最终进入填埋场或自然环境中。目前主流的塑料回收技术主要包括:一级回收(闭环回收)、二级回收(机械回收)、能量回收(焚烧)以及化学回收。然而,热机械处理工艺易导致聚合物材料发生不可逆的性能劣化;焚烧技术虽可实现能量回收,但会伴随显著的二氧化碳排放;化学回收虽能将塑料解聚为原始单体实现循环利用,但在处理复杂组分废弃物时仍存在明显技术瓶颈。为提升回收过程的综合效益,近年来发展的共回收(co-recycling)技术通过协同处理多种废物流,在回收效率、经济成本和环境友好性等方面展现出显著优势。

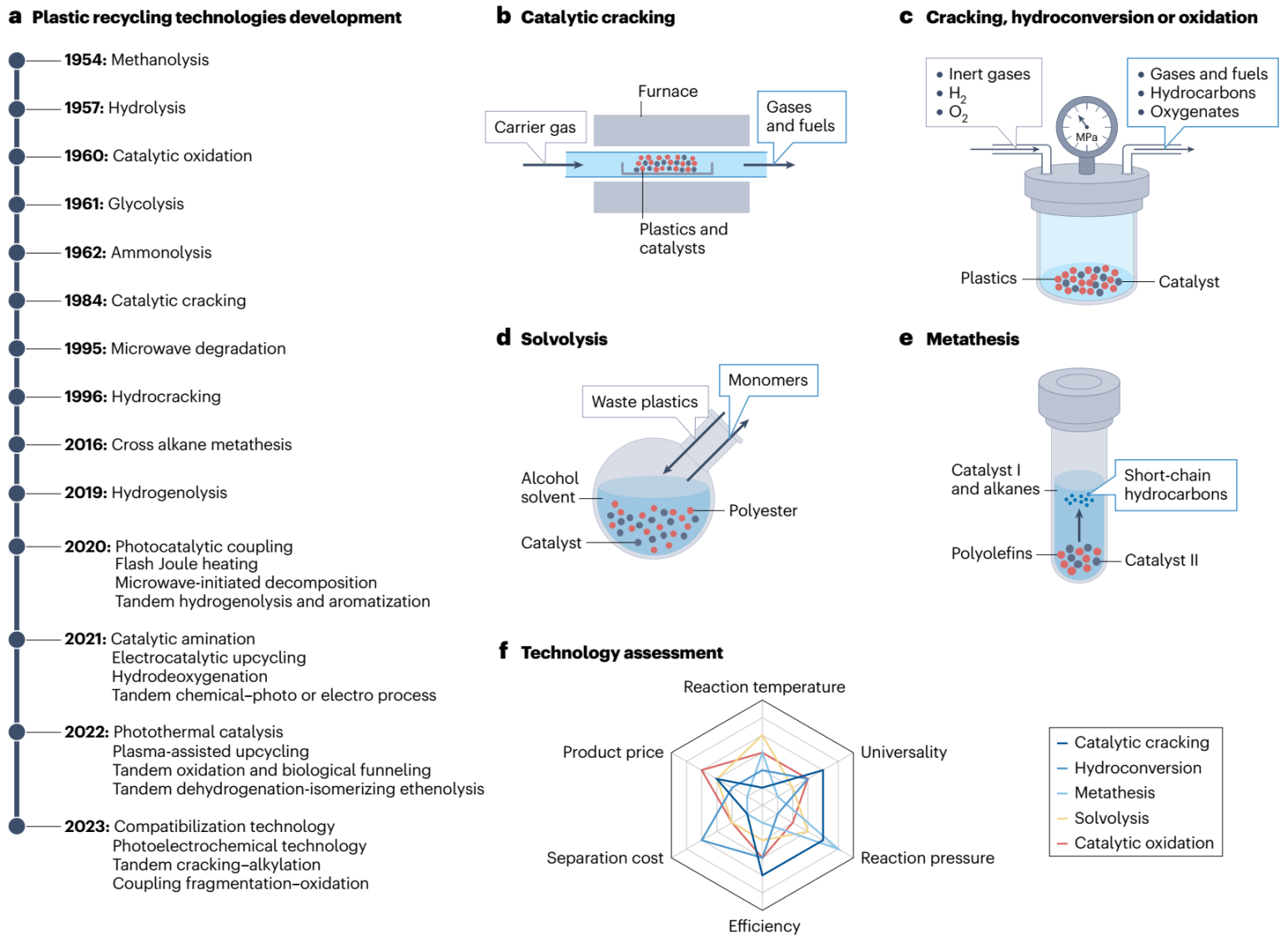

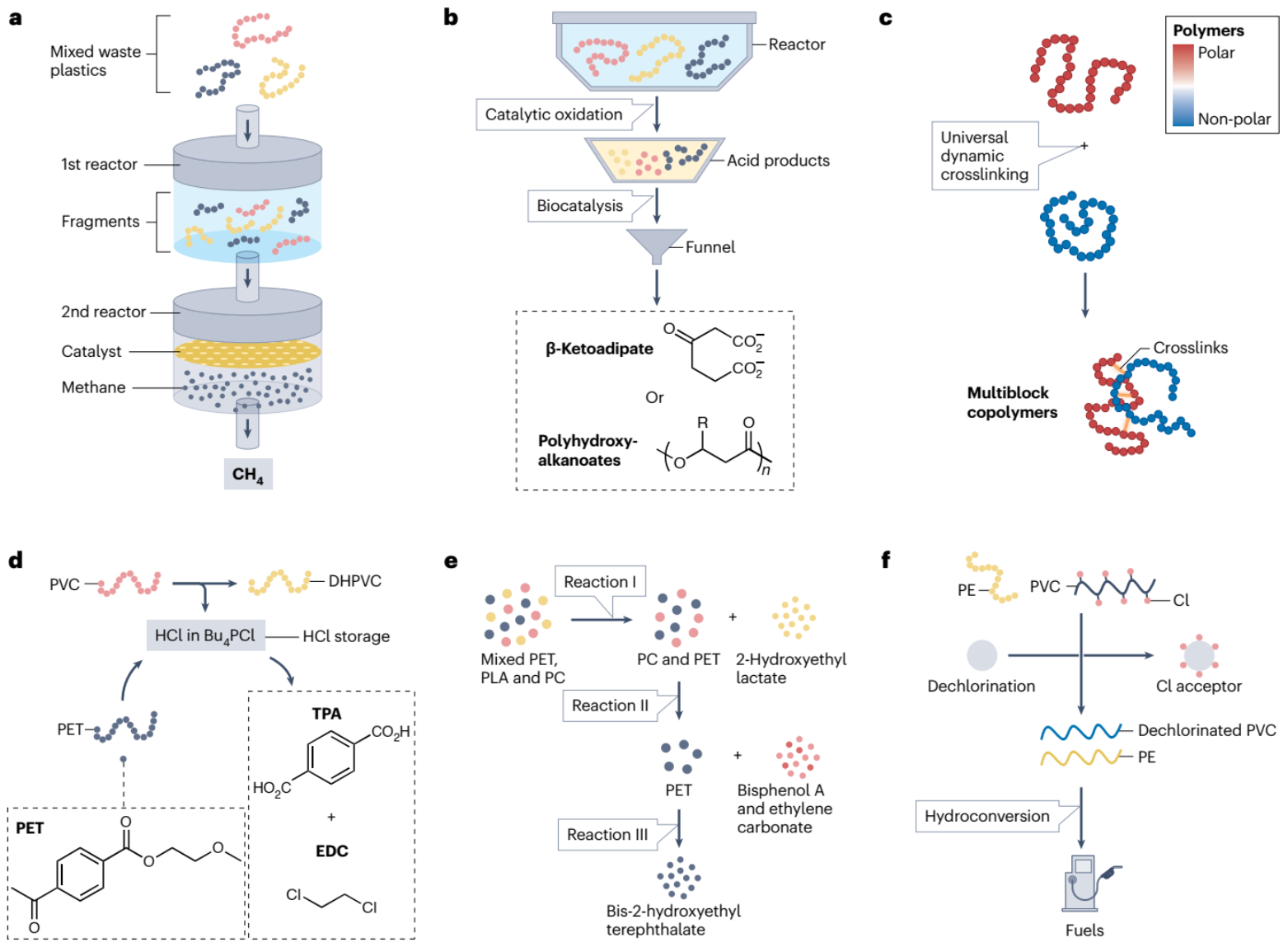

近日,北京大学化学与分子工程学院马丁教授与合作者就废弃塑料与其他大宗废弃物的共回收技术发展展开了深入探讨。该文首先梳理和介绍了塑料化学回收的主流技术(图1),包括催化裂解、溶剂解、氧化、氢解和复分解等,分析了各类技术的原理、优势及局限性。针对混合塑料共回收,提出了集成式、协同式和序贯式三种技术策略,分别通过高温无差别裂解、塑料分子间的化学相互作用以及利用不同塑料在相同反应条件下反应活性的差异,实现混合塑料的高效转化(图2)。在塑料与CO2共回收方面,提出将CO2作为碳源和氧化剂,通过多相界面工程优化和反应器设计,实现塑料与CO2的协同转化,生产高附加值化学品。对于塑料与废弃电池的共回收,提出利用塑料中的碳氢组分作为还原剂,在较低温度下实现废弃电池正极材料的高效回收,并制备高价值金属和碳基材料。这些技术不仅提高了塑料回收的效率和产品价值,还拓展了塑料回收的范围。此外,该文还对共回收技术进行了可持续性评估,包括技术经济分析(TEA)和生命周期评估(LCA),表明共回收技术在经济和环境效益上具有显著优势,尽管目前部分技术仍面临工业化挑战,但已展现出巨大的应用潜力,为构建塑料循环经济提供了重要技术支撑和理论依据。

该成果以“Co-recycling of plastics and other waste materials”为题发表于Nature Reviews Clean Technology。北京大学化学与分子工程学院马丁教授,苏州大学功能纳米与软物质研究院陈金星教授和张桥教授为该工作的通讯作者,共同第一作者为北京大学化学与分子工程学院博士后褚名宇和苏州大学功能纳米与软物质研究院博士研究生涂玮琳。该工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、北京分子科学国家研究中心、江苏省优秀青年基金及苏州市前沿技术研究重大项目的资助。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s44359-025-00055-z

图1 塑料回收技术概述

图2 混合塑料共回收技术

排版:高杨

审核:李玲,刘志博